Biogas

Facility Management: Energieerzeugung » Strategie » Gas

Die Technologie der Gasnutzung hat sich in den letzten Jahren verbessert und bietet immer effizientere und umweltfreundlichere Lösungen zur Energieerzeugung

Gas stellt eine bedeutende Energiequelle dar und findet aktuell umfangreiche Verwendung in der Energieproduktion. Unternehmen können durch den Einsatz von Gas ihre Energieausgaben verringern und den Bedarf an fossilen Brennstoffen minimieren. Allerdings bedarf die Integration von Gas einer detaillierten Planung, wobei Aspekte wie Emissionsminderung, Sicherheit der Versorgung und Kosten berücksichtigt werden müssen.

Biogas - Alternative zur herkömmlichen Energieerzeugung

- Biogasanlagen

- Allgemeines

- Komponenten einer Biogasanlage

- Hofbiogasanlage

- Kofermentationsanlage

- Allgemeines über Ausschreibungen

- Biomasseanlagen-Ausschreibung

Biogasanlagen

Moderne Biogasanlage für Energiegewinnung

Effiziente Biogasanlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie durch nachhaltige Verarbeitung organischer Abfälle und Nebenprodukte.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat im Laufe der Zeit zahlreiche Änderungen erfahren, um die Unterstützung erneuerbarer Energien zu intensivieren. Dabei wurden unter anderem die Fördersätze angepasst und die Direktvermarktung eingeführt. Die EU-Kommission zeigte ebenfalls Interesse am EEG, wodurch Debatten entstanden, ob dieses Gesetz als Beihilfe angesehen wird. Um rechtliche Unsicherheiten für Investoren zu beseitigen, informierte die Bundesregierung die EU-Kommission über Modifikationen am EEG. Mit dem EEG 2014 entschied sich Deutschland dafür, den Großteil der Unterstützung mittels Ausschreibungen zu verteilen. Die Etablierung von Ausschreibungen verfolgt verschiedene Ziele, wie beispielsweise die geordnete Steuerung des Zubaus von erneuerbaren Energien und das Streben nach höherer Kosteneffizienz, um Strompreisanstiege einzudämmen. Dennoch machen Ausschreibungen den Prozess für Investoren deutlich komplizierter. Umfassende Informationen sind erforderlich, um Ausschreibungsprojekte für Planer, Betreiber und Investoren erfolgreich zu realisieren.

Allgemeines zur Technik

Biomasse bezieht sich auf organische Materialien wie Pflanzen, Tiere und ihre Abfälle, die als erneuerbare Energiequelle verwendet werden können.

Im Folgenden wird die Bedeutung der Biomasse als erneuerbare Energiequelle näher erläutert.

Reduzierung von Treibhausgasemissionen: Biomasse als erneuerbare Energiequelle hat das Potenzial, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas setzt Biomasse bei der Verbrennung nur das Kohlendioxid frei, das die Pflanze während ihres Wachstums aufgenommen hat. Dadurch ist die Netto-CO2-Emission bei der Verbrennung von Biomasse nahezu null.

Erneuerbare Energiequelle: Biomasse ist eine erneuerbare Energiequelle, die ständig nachwächst und somit unerschöpflich ist. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, deren Vorkommen begrenzt sind, kann Biomasse kontinuierlich angebaut werden.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten: Biomasse kann für eine Vielzahl von Zwecken genutzt werden, einschließlich der Erzeugung von Strom und Wärme, als Kraftstoff für Fahrzeuge und als Rohstoff für die Herstellung von Biokunststoffen und anderen biobasierten Produkten.

Lokale Wertschöpfung: Biomasse kann auf lokaler Ebene angebaut und genutzt werden, was lokale Arbeitsplätze schafft und zur Wertschöpfung in der Region beiträgt. Im Gegensatz dazu werden fossile Brennstoffe oft importiert und tragen nicht unbedingt zur lokalen Wirtschaft bei.

Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Durch die Nutzung von Biomasse als Energiequelle kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden, was zu einer höheren Energieunabhängigkeit führt. Dies kann auch dazu beitragen, die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen und die Auswirkungen von Preis- und Versorgungsrisiken zu mindern.

Förderung der Landwirtschaft: Biomasse kann aus landwirtschaftlichen Abfällen wie Stroh, Maisstroh, Gras und Holzresten gewonnen werden. Dies kann dazu beitragen, landwirtschaftliche Abfälle sinnvoll zu nutzen und damit den Boden und die Umwelt zu schonen.

Biomasse als erneuerbare Energiequelle hat viele Vorteile, darunter die Unterstützung einer nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Energieversorgung. Jedoch gibt es auch Herausforderungen wie den Wettbewerb um Anbauflächen mit der Nahrungsmittelproduktion, potenzielle Auswirkungen auf die Biodiversität und Umweltbelastungen durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden.

Eine Methode zur Biogaserzeugung besteht in der Vergärung von Biomasse in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Diese verwenden häufig Pflanzensilage und Gülle als Rohstoffe, um Gas zu produzieren. Dieses Gas dient in einem Blockheizkraftwerk vor Ort zur Stromerzeugung. Es entstehen auch Nebenprodukte wie Wärme und ein Gärrest, der als Dünger dient. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) fördern Betreiber kleiner Biogasanlagen mit einer Leistung zwischen 40 und 150 kW.

Eine Herausforderung bei der Stromerzeugung aus Biogas ist die entstehende Wärme. Für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage müssen ausreichend Wärmeabnehmer existieren. Oft geben Anlagen die Wärme kostenlos an Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bürogebäude oder umliegende Wohnhäuser weiter.

Trotz politischer Beteuerungen, das neue EEG integriere erneuerbare Energien in den Markt, zeigt eine genaue Analyse, dass erneuerbare Energien gemäß diesem Gesetz noch nicht vollständig marktintegriert sind. Zwar existieren Ausschreibungen und marktwirtschaftliche Ansätze, doch verschiedene Paragraphen schützen Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien vor Risiken und Marktdruck. Durch die technologiespezifische Unterstützung und die Zersplitterung der Vergütungsregelungen entsteht kein echter Wettbewerb, und jede Technologie bleibt durch Subventionen im Markt. Es gibt auch eine Anschlussfinanzierung für Biomasseanlagen, einschließlich Biogasanlagen, wodurch diese theoretisch bis zu 36 Jahre lang Unterstützung erhalten.

Komponenten einer Biogasanlage

| Komponente | Erläuterung |

|---|---|

| Vor-/Sammelgrube | Die Funktion der Vor- oder Sammelgrube besteht darin, flüssige Substrate zu sammeln und zu homogenisieren, bevor sie eingespeist werden. Die Größe und Ausstattung, einschließlich Mixer, Zerkleinerungseinrichtungen und Pumpen, werden entsprechend den verwendeten Materialien angepasst. Sofern sie für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, können vorhandene Güllegruben auch als Sammelbehälter genutzt werden. |

| Feststoffdosierer | Ein Feststoffdosierer wird verwendet, um feste Substrate in eine Biogasanlage einzubringen. Es gibt zwei mögliche Lösungen: das Presskolbensystem oder die Schneckenlösung. Das ausgewählte System sollte in der Lage sein, mindestens eine Tagesration aufzunehmen und sie in mehreren Intervallen automatisch in den Fermenter zu dosieren. |

| Fermenter | Um Biogas durch anaerobe Vergärung von Substraten zu erzeugen, wird ein Fermenter eingesetzt, dessen Größe von der Menge der einzuspeisenden Substrate und der gewünschten Aufenthaltsdauer abhängt. Der Fermenter ist mit Heizung, Dämmung, wetterfester Verkleidung, einem oder mehreren Rührwerken und einer Möglichkeit zur Biogasentnahme ausgestattet. Der Behälter kann aus Edelstahl (Segmentbauweise) oder Beton (Fertigteilbauweise) hergestellt werden. |

| Nachgärer | Ein Nachgärer ist ein geschlossener Lagertank, der ähnlich wie ein Fermenter funktioniert, aber nur beheizt wird. In diesem Tank findet eine weitere "Ausgasung" der Fermentationsmasse statt. Die entgaste Gärreste werden in einem offenen Lagerbehälter gesammelt, der auch als Endlager bezeichnet wird. Es ist möglich, bestehende Güllelagerbehälter für diesen Zweck zu nutzen. |

| Gaslager | Das Biogas wird im Gaslager zwischengelagert, bevor es weiterverwendet wird. Das Gaslager ist Teil des Fermenters und Nachgärbehälters und wird durch eine gasdichte Membran abgedeckt. Die äußere Seite dieser Membran ist durch eine zweite Membran geschützt, zwischen denen eine geringe Menge an Luft unter Überdruck eingeblasen wird. Dadurch bildet sich ein Tragluftdach, das die Gasmembran vor äußeren Einflüssen wie Sonne, Wind, Kälte, Hagel und Schneelast schützt. |

| BHKW | Im BHKW wird das Biogas, welches zuvor entschwefelt und getrocknet wurde, genutzt, um die Energie, die es enthält, in elektrische und thermische Energie umzuwandeln. Etwa 35% dieser Energie werden als elektrische Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist (EEG), während ca. 50% als Wärme entsteht und entweder intern genutzt oder an die Umgebung abgegeben wird. |

| Gasaufbereitungs-Technik | In vielen Anlagen wird Biogas mithilfe einer Gasaufbereitungstechnik auf Erdgasqualität aufbereitet. Durch verschiedene Verfahren kann der Methangehalt des Bioerdgases erhöht werden.. |

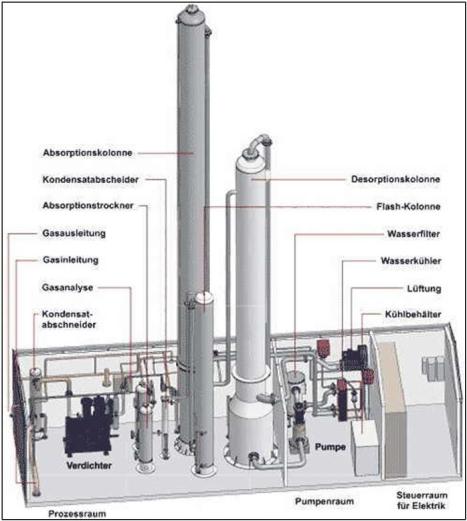

| Druckwasserwäsche | Um Biogas zu reinigen, kann die Druckwasserwäsche (DWW) eingesetzt werden, die lediglich eine größere Menge Wasser als Absorptionsmittel erfordert, ohne dass chemische Zusätze notwendig sind. Ein weiterer Vorteil dieser Technik besteht darin, dass das gereinigte Biogas einen hohen Reinheitsgrad aufweist, mit einem Methangehalt von mindestens 97%, einem CO2-Gehalt von mehr als 2,5% und einem geringen Methanverlust von unter 2%. |

Anaerob-Reaktor

Mit der fortschrittlichen Anaerobtechnologie lässt sich Biogas produzieren. Für diesen Prozess verwendet man das Abwasser von Unternehmen wie Brauereien, Molkereien und Schlachthöfen, das reich an organischen Stoffen wie Fetten, Alkoholen, Kohlenhydraten, Eiweißen und halogenierten Kohlenwasserstoffen ist. In einem speziellen Anaerob-Reaktor setzt man Mikroorganismen dem Abwasser zu. Diese Mikroorganismen bauen Schadstoffe ab und erzeugen dabei Biogase.

Schematischer Biogasanlagenbetrieb Überblick

Prozessablauf einer Biogasanlage

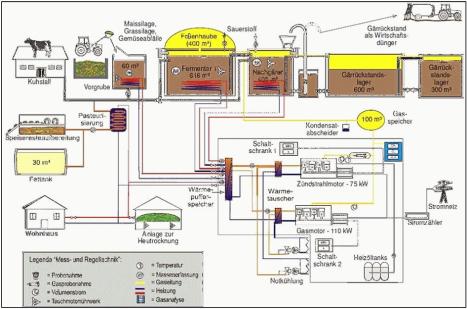

Schema einer Hofbiogasanlage

Der Aufbau einer Hofbiogasanlage ist einfach. Eine Pumpe befördert Gülle in den Fermenter, ein luftdichtes Behältnis aus Edelstahl oder Beton. Der Fermenter verfügt über eine Isolierung, die eine konstante Temperatur im Inneren sicherstellt, die für die Mikroorganismen erforderlich ist. Abhängig von der Auslegung erreicht der Fermenter mesophile (ca. 35°C) oder thermophile (ca. 55°C) Temperaturen. Ein Rührwerk im Fermenter sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung des Inhalts. Es muss darauf geachtet werden, dass sich auf der Oberfläche des Substrats keine Schwimmschicht bildet und sich am Behälterboden keine Sedimente absetzen. Zudem müssen die Mikroorganismen mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt werden. Das Substrat bleibt je nach Art des verwendeten Substrats 20 bis 40 Tage im Fermenter, wenn es Silage ist. In dieser Zeit verarbeiten die Mikroorganismen die organischen Bestandteile im Substrat und erzeugen Biogas sowie entgaste Gärreste. Die entgasten Gärreste werden gelagert und später wegen ihres hohen Ammoniumgehalts als Dünger eingesetzt. Das erzeugte Biogas geht in einen Gasbehälter und erzeugt in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme.

Prozessübersicht der Gasaufbereitung

Schema einer Gasaufbereitungsanlage

System zur Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität mittels Druckwasserwäsche

Kofermentationsanlage

Struktur eines Biogas-Betriebssystems

Schema einer Kofermentationsanlage

Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen setzt man nicht nur Gülle, sondern auch andere organische Substanzen, die als Kofermente bekannt sind, ein. Zu diesen Kofermenten gehören Fette, Ernterückstände, Marktabfälle, Rückstände aus der Nahrungsmittelindustrie und Schlachtabfälle. Sie steigern die Biogasproduktion.

Kofermentationsanlagen unterscheiden sich von Hofbiogasanlagen (Na-waRo-Anlagen) insofern, als sie in der Regel größer sind und einem industriellen Standard entsprechen. Viele solcher Anlagen liegen zentral in großen landwirtschaftlichen Betrieben, um eine ausreichende Gülleversorgung sicherzustellen. Hinzu kommen Kofermente, um ein passendes Mischverhältnis von Gülle zu Kofermenten zwischen 3:1 und 2:1 zu gewährleisten. Diese Kofermente lagert man in geschlossenen Behältern, um Geruchsemissionen zu vermindern. Nach dem Häckseln mischt man sie mit der angelieferten Gülle. Bei Bedarf hygienisiert man die Mischung bei 70 °C für eine Stunde bei einer maximalen Partikelgröße von 1 cm. Leistungsstarke Rührwerke sorgen im Mischbehälter für eine gründliche Homogenisierung. Die entgasten Gärreste kommen in Lagerbehälter, um möglichst viel Biogas aufzufangen. Auch wenn die Gasproduktion im Endlager klein ist, sammelt und nutzt man das Gas. Manche Lager verfügen über einen innenliegenden Gasspeicher. Aufgrund des hohen Ammoniumgehalts der Gärreste nutzt man diese als Dünger. Das erzeugte Biogas wird in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme verarbeitet. Ist die Gasproduktion zu hoch und es gibt keine ausreichende Abnahme, fackelt man das Gas ab. Eine sinnvolle Alternative bietet die Gasaufbereitung, um das erzeugte Biogas auf Erdgasqualität zu bringen. Verschiedene Methoden können den Methangehalt des Bioerdgases steigern. Bei der Biogasaufbereitung mit Druckwasserwäsche (DWW) benötigt man nur große Mengen Wasser als Absorptionsmittel und keine Chemikalien. Ein weiterer Pluspunkt der Druckwasserwäsche ist die hohe Reinheit des aufbereiteten Biogases. Das Methan macht mindestens 97 % aus, der CO2-Gehalt liegt über 2,5 % und der Methanverlust beträgt weniger als 2 %. Das aufbereitete Biogas eignet sich für die Einspeisung ins öffentliche Erdgasnetz oder als Treibstoff für Fahrzeuge an Erdgastankstellen.

Allgemeines über Ausschreibungen von Biomasseanlagen

Eine Ausschreibung für Biogasanlagen berücksichtigt verschiedene Aspekte, abhängig von den Zielen der Ausschreibung und den Anforderungen an die Biogasanlagen.

Hier sind einige mögliche Details, die in einer Ausschreibung für Biogasanlagen enthalten sein könnten:

Zielsetzung: Die Ausschreibung sollte klar definieren, welches Ziel mit den Biogasanlagen erreicht werden soll. Mögliche Ziele könnten sein: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Strom- oder Gasnetz, Reduktion von Treibhausgasemissionen durch die Nutzung von Biomasse, Erzeugung von Wärme und Strom für lokale Versorgungsnetze, etc.

Standortanforderungen: Die Ausschreibung sollte die Standortanforderungen für die Biogasanlagen spezifizieren. Dies könnte die verfügbare Fläche, die Bodenbeschaffenheit, die Nähe zu Rohstoffquellen oder zu Abnehmern von Biogas umfassen. Auch lokale Genehmigungsverfahren sollten in der Ausschreibung berücksichtigt werden.

Technische Anforderungen: Die Ausschreibung sollte klare technische Anforderungen an die Biogasanlagen stellen. Diese könnten die Art und Menge der Rohstoffe, die Größe und Leistungsfähigkeit der Anlage, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Technologie, etc. betreffen. Auch Aspekte wie der Anschluss an das Strom- oder Gasnetz oder die Einhaltung von Umweltauflagen sollten berücksichtigt werden.

Bewertungskriterien: Die Ausschreibung sollte die Kriterien und Verfahren für die Bewertung der eingereichten Angebote festlegen. Hier könnten beispielsweise die Erfahrung und Expertise des Betreibers, die Wirtschaftlichkeit des Angebots oder die Umweltauswirkungen der Biogasanlage bewertet werden. Auch die Transparenz des Verfahrens und der Umgang mit Interessenkonflikten sollten in der Ausschreibung berücksichtigt werden.

Zeitplan: Die Ausschreibung sollte einen Zeitplan für die Umsetzung der Biogasanlagen vorsehen. Dies könnte die Dauer des Ausschreibungsverfahrens, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme oder die Verpflichtungen des Betreibers in Bezug auf den Betrieb und die Wartung der Anlage umfassen.

Finanzierung: Die Ausschreibung sollte die Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Biogasanlagen definieren. Dies könnte beispielsweise die Höhe der Förderung, die Finanzierungskonditionen oder die Laufzeit der Förderung umfassen. Auch mögliche Finanzierungsquellen sollten in der Ausschreibung genannt werden.

In Bezug auf die Finanzierung muss geklärt werden, ob es staatliche Fördermittel gibt und wie man diese bekommt. Die nachfolgenden Informationen bieten erste Hinweise dazu.

Grundsätzlich gilt auch hier:

Das Verstehen von Fördermitteln ist nicht immer einfach. Da es ständig Änderungen und Anpassungen gibt, können in einer allgemeinen Beschreibung nur grundlegende Informationen wiedergegeben werden. Besonders bei Fördermitteln muss man sich genauer mit den spezifischen Gegebenheiten auseinandersetzen. Trotzdem wollen wir in dieser Beschreibung auf die Darstellung nicht verzichten. Dadurch wird klar, wie kompliziert dieses Thema ist und wie wichtig gute Beratung ist.

Das Begreifen der Ausschreibungsregeln stellt wegen ihrer Komplexität oft eine Herausforderung dar. Das Ausschreibungsverfahren folgt strikten Regeln und erfordert eine genaue Beachtung von Fristen und Richtlinien, um Erfolg zu haben. Durch sorgfältige Planung und Checklisten kann man diese Hindernisse meistern. Es empfiehlt sich, sich rechtzeitig mit dem Thema Ausschreibung zu befassen, besonders um die Flexibilitätsförderung zu koordinieren, was eine Planung von bis zu zehn Jahren vor dem Ende des ersten Vergütungszeitraums benötigt. Der Ausschreibungsmechanismus selbst ist klar und einfach gehalten. Auch das Vergütungssystem ist leicht verständlich, da keine größeren Herausforderungen aufgrund von Größen- und Substratanforderungen bestehen.

Betreiber von Bestandsanlagen, die bereits anspruchsvolle Biomasseprojekte realisiert und jahrelang betrieben haben, sind hier im Vorteil.

Eine Übersicht, was alles bei einer Ausschreibung zu beachten ist, gibt die folgende Zusammenstellung:

Warum Ausschreibungen? Ist die Teilnahme zwingend?

Muss mein Projekt in die Ausschreibung (§ 22 Abs. 4 EEG 2017)?

Differenzierung neuer Biomasseanlagen

Stichtagsanlagen im Sinne des § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017

Anschlussförderung für bestehende Biomasseanlagen

Was wird ausgeschrieben? (§ 28 EEG 2017)

Wie wird die Stromerzeugung im Rahmen der Ausschreibung gefördert?

Anforderungen an Gebote für Biomasseanlagen (§ 30, § 39 und § 39f EEG 2017)

Fristen und Formatvorgaben zur Gebotsabgabe und zur Gebotsrücknahme (§ 30a

EEG 2017)

Finanzielle Sicherheiten (§ 31, § 39a und § 39f) und Verfahrensgebühr

Welche Vergütungsvoraussetzungen sind zu beachten?

Maisdeckel bei Biogasanlagen gemäß § 39h Abs. 1 EEG 2017

Höchstbemessungsleistung gemäß § 39h Abs. 2 EEG 2017

Anwendung der §§ 44b und 44c gemäß § 39h Abs. 4 EEG 2017

Welche zusätzlichen Anforderungen gelten für Biomasseanlagen in der Anschlussförderung?

Neu-Inbetriebnahme bestehender Biomasseanlagen gem. § 39f Abs. 3 EEG 2017

Mitteilungspflichten gegenüber dem Netzbetreiber

Gem. § 39f Abs. 2 EEG 2017

Bescheinigung des Umweltgutachters über die technische Eignung der Anlage zum bedarfsorientierten Betrieb (§ 39f Abs. 4 EEG 2017)

Formalitäten des Zuschlagsverfahrens (§ 32 EEG 2017)

Bis wann muss die Inbetriebnahme erfolgen?

Erlöschen von Zuschlägen und Strafzahlungen, Entwertung von Zuschlägen (§ 35a EEG2017)

Regelungen

Die größten Schwierigkeiten sind im betriebswirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Bereich zu finden. Bieter bestimmen ihre künftigen Kosten, planen ihre Geschäftsaktivitäten und entwickeln möglicherweise neue Substrate und Geschäftsbereiche. Die Genehmigung kann ebenfalls ein Hindernis sein, da sie den aktuellen und zukünftigen Betrieb berücksichtigen muss, wobei der rechtliche Rahmen des EEG 2017 ohne Übergangsregelungen zu beachten ist. Die meisten Anlagenbetreiber stellen sich jedoch diesen Schwierigkeiten mit Entschlossenheit.

Zu Beginn stellt sich die Frage: Muss mein Projekt gemäß § 22 Abs. 4 EEG 2017 an der Ausschreibung teilnehmen? Es besteht weiterhin die Option, neue Biomasseanlagen zu errichten, die nicht dem Ausschreibungssystem unterworfen sind. Diese Anlagen erhalten festgelegte Vergütungsraten gemäß dem EEG. Im Allgemeinen müssen Anlagen mit einer installierten Leistung von über 150 kW an Ausschreibungen teilnehmen, außer bei Stichtagsanlagen. Bestehende Biomasseanlagen können sich auch für Ausschreibungen entscheiden, um eine Weiterförderung zu erlangen. Die folgende Tabelle dient zur weiteren Erklärung.

Teilnahmekriterien an Biomasseanlagen-Ausschreibung

| Ausschreibung | Marktprämie | Einspeisevergütung | ||

|---|---|---|---|---|

| Neue Biomasseanlage mit einer installierten Leistung: | bis 100 kW | nein | möglich | möglich |

| 101 -150 kW | nein | ja | Ausfallvergütung | |

| 151 kW - 20 MW | ja | ja | Ausfallvergütung | |

| Stichtagsanlagen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017) | bis 100 kW | nein | möglich | möglich |

| 101 kW - 20 MW | nein | ja | Ausfallvergütung | |

| Bestehende Biomasseanlage (Anschlussforderung) | Keine Differenzierung nach Anlagengröße | ja | ja | Ausfallvergütung |

Neue Anlagen bis 100 kW

Bei einer installierten Leistung von bis zu 100 kW haben Betreiber von Biomasseanlagen zwei Möglichkeiten: Sie erhalten entweder eine feste Einspeisevergütung vom Netzbetreiber oder sie vermarkten den erzeugten Strom direkt über das Marktprämienmodell. Bei Wahl der festen Einspeisevergütung basiert die Höhe des Anspruchs auf den gesetzlich vorgegebenen anzulegenden Werten, wobei 0,2 Cent pro Kilowattstunde als Managementprämie abzuziehen sind. Biomasseanlagen dieser Größe müssen nicht an Ausschreibungen teilnehmen, und neue Anlagen sind im Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.

mehr als 100 kW bis 150 kW

In der Leistungsklasse bis zu 150 kW installierter Leistung müssen Biomasseanlagen laut § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 EEG 2017 nicht an Ausschreibungen teilnehmen. Neue Biomasseanlagen dieser Größe können auch nicht freiwillig an Ausschreibungen teilnehmen, da ihre Gebote laut § 22 Abs. 6 Satz 1 EEG 2017 im Zuschlagsverfahren nicht berücksichtigt werden. Biomasseanlagen dieser Größe vermarkten den erzeugten Strom grundsätzlich direkt im Rahmen des Marktprämienmodells. Eine feste Einspeisevergütung steht ihnen nur im Rahmen der sogenannten Ausfallvergütung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 zu. In diesem Fall reduziert sich der anzulegende Wert für bis zu drei aufeinanderfolgende Kalendermonate und insgesamt bis zu sechs Monate pro Jahr um 20 Prozent gemäß § 53 Satz 2 EEG 2017.

mehr als 150 kW installierte Leistung

Neue Biomasseanlagen mit einer Leistung von 150 kW oder mehr erhalten eine Förderung nur durch erfolgreiche Teilnahme an einer Ausschreibung, außer sie sind Stichtagsanlagen. Für diese gelten spezielle Vorschriften. Strom aus solchen Anlagen wird gemäß dem Marktprämienmodell direkt verkauft. Eine feste Einspeisevergütung gibt es nur als Ausfallvergütung nach Kapitel 2.2 des EEG 2017.

Das Marktprämienmodell

Schema einer Gasaufbereitungsanlage

Marktprämienmodell

In dieser Ausschreibung erfolgt die finanzielle Unterstützung ausschließlich durch das Marktprämienmodell. In bestimmten Fällen gibt es eine Ausfallvergütung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017, welche den anzulegenden Wert für bis zu drei aufeinanderfolgende Kalendermonate und insgesamt bis zu sechs Kalendermonate im Jahr um 20 Prozent verringert (§ 53 Satz 2 EEG 2017). Dies trifft auch auf kleine Anlagen zu.

Das Marktprämienmodell setzt sich aus einer Marktprämie und den durch den Stromverkauf erzielten Einnahmen zusammen. Im Vergleich zum EEG 2014 gibt es für Bestandsanlagen im Ausschreibungssystem keine Managementprämie. Allerdings können durch das Erbringen von Systemdienstleistungen zusätzliche Einnahmen generiert werden. Für die Stromproduktion aus Biogas ist der Flexibilitätszuschlag nach § 50a Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 anwendbar.

Die dargestellte Grafik präsentiert den anzulegenden Wert und den Monatsmarktwert, der für jeden Energieträger spezifisch ist und dem mittleren am Spotmarkt der EPEX erzielten Erlös aller Anlagen eines Energieträgers entspricht. Wenn der Anlagenbetreiber seine Anlage überdurchschnittlich vermarktet, erhält er eine Vergütung über den anzulegenden Wert hinaus. Die Marktprämie berechnet sich monatlich und der Netzbetreiber zahlt sie für jede eingespeiste Kilowattstunde. Der Referenzmarktwert für Biomasseanlagen entspricht dem durchschnittlichen EPEX-Spotmarktpreis.