Solarthermie

Facility Management: Energieerzeugung » Strategie » Sonne » Solarthermie

Solarthermie ist eine effiziente Methode zur Erzeugung von Wärmeenergie aus Sonnenlicht und bietet eine kosteneffektive Alternative zu traditionellen Heizsystemen

Die Solarthermie-Technologie ist fest etabliert und bietet eine verlässliche und dauerhafte Methode zur Erzeugung von Wärme. Darüber hinaus kann die Solarthermie dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu senken und Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Solarthermie - umweltfreundliche Wärme aus Sonnenenergie

- Solarthermie

- Energetische Betrachtungen

- Vergleich Photovoltaik vs. Solarthermie

- Häufige Fragen

- Wirtschaftlichkeitsberechnung

- Wandmontage

- Schaltungsvarianten

- Solar-Luftkollektoren

- Vor- und Nachteile

- Solar-Lüften

- Vakuum-Röhrenluftkollektoren

- Kombination

- Varianten

- Wartung

Solarthermie

Solarthermie repräsentiert eine Variante der Solarenergie, in der die Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärmeenergie genutzt wird. Dies geschieht mithilfe von Solarthermie-Kollektoren, die die Sonnenstrahlen absorbieren und die erzeugte Wärme auf ein Übertragungsmedium übertragen, das daraufhin zur Produktion von Warmwasser, Raumheizung oder Prozesswärme eingesetzt wird.

Hauptanwendungsbereiche

Die vorrangige Nutzung der Solarthermie besteht darin, die Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärmeenergie einzusetzen.

Hier sind einige konkrete Beispiele:

Warmwasserbereitung: Solarthermische Kollektoren auf dem Dach eines Gebäudes können genutzt werden, um das Wasser zu erwärmen, das in Haushalten und Industrieanlagen verwendet wird. Dies kann den Bedarf an fossilen Brennstoffen reduzieren und zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen.

Raumheizung: Solarthermische Kollektoren können auch zur Raumheizung genutzt werden. Eine Möglichkeit hierfür ist die Verwendung von Flächenheizsystemen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit dem warmen Wasser aus den Kollektoren betrieben werden. Dies kann insbesondere in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung kosteneffektiv sein.

Prozesswärme in der Industrie: Solarthermie kann auch in der Industrie eingesetzt werden, um Prozesswärme für Produktionsprozesse zu erzeugen. Zum Beispiel kann es in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden, um Wasser zu erhitzen, das zur Reinigung von Anlagen und zur Sterilisation verwendet wird.

Klimatisierung: Solarthermische Klimaanlagen nutzen die Wärmeenergie aus den Kollektoren, um die Kältemaschinen anzutreiben und so eine klimatisierte Umgebung zu schaffen. Dies kann insbesondere in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung eine kosteneffektive Möglichkeit sein, um Gebäude zu kühlen.

Solare Kühlung: Durch die Kombination von Solarthermie und Absorptionskältemaschinen kann Solarkühlung erzeugt werden, was besonders in heißen Klimazonen eine Alternative zu herkömmlichen Klimaanlagen darstellt.

Wärmeträger bei der Solarthermie

In der Solarthermie stehen verschiedene Arten von Wärmeträgern zur Verfügung, die verwendet werden können.

Hier sind einige Beispiele:

Wasser: Wasser ist der am häufigsten verwendete Wärmeträger in Solarthermie-Systemen. Es kann direkt in den Solarthermie-Kollektoren zirkulieren und die Wärme aufnehmen, die von der Sonne absorbiert wird. Das warme bzw. heiße Wasser kann dann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden.

Glykol: Glykol (eine Art von Alkohol) wird manchmal als Wärmeträger in Solarthermie-Systemen eingesetzt, insbesondere in Gegenden, in denen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen können. Glykol kann auch als Frostschutzmittel eingesetzt werden, um zu verhindern, dass das Wasser in den Kollektoren gefriert und Schäden verursacht.

Luft: Einige Solarthermie-Systeme verwenden Luft als Wärmeträger, die durch die Kollektoren zirkuliert. Die erwärmte Luft wird dann zu einem Wärmetauscher geleitet, der die Wärme an das Wasser abgibt. Allerdings ist zu beachten, dass die spezifische Wärme von Luft wesentlich geringer ist als die von Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten. Das hat Auswirkungen auf Wirkungsgrad und Anlagengröße.

Salz: Eine neue Entwicklung in der Solarthermie-Technologie ist der Einsatz von Salz als Wärmeträger. Spezielle Salzgemische (Lösungen) können bei höheren Temperaturen als Wasser verwendet werden und bieten eine effizientere Möglichkeit, Wärme zu transportieren.

Energetische Betrachtungen

Die Diskussionen über die Energieeffizienz von erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solarthermie-Anlagen, sind noch nicht abgeschlossen. In der Literatur tauchen nahezu täglich neue Ideen und Ansätze zur Verbesserung auf. Viele dieser Konzepte sind noch in den Anfängen, und es bleibt unklar, ob sie sich durchsetzen werden und ob ausreichend Produzenten und Anwender dafür gefunden werden können.

Da die Entwicklungen in diesem Bereich, auch aufgrund politischer Notwendigkeiten, äußerst dynamisch sind, gestaltet sich die Entscheidung für eine technische Lösung schwierig. Es bleibt ungewiss, ob die theoretischen Berechnungen über die gesamte erwartete Lebensdauer der Anlagen zutreffend bleiben.

Solarthermie ist besonders wirtschaftlich unter folgenden Witterungs- und Standortbedingungen:

Hohe Sonneneinstrahlung: Solarthermie-Anlagen arbeiten am effizientesten in Regionen mit viel direkter Sonneneinstrahlung. Deshalb eignen sich solche Anlagen in sonnenreichen Gegenden und mit abnehmendem Abstand zum Äquator immer besser.

Wenig Verschattung: Um die maximale Sonnenenergie zu nutzen, sollten Solarthermie-Module möglichst wenig verschattet werden. Für eine ungestörte Sonneneinstrahlung auf die Kollektoren ist zu sorgen.

Hohe Energiepreise: Solarthermie-Anlagen werden umso wirtschaftlicher, je höher die Energiepreise (über einen längeren Zeitraum) sind.

Geringe Anschlusskosten: Je geringer die Kosten für die Installation der Solarthermie-Anlage sind, desto schneller amortisieren sich die Investitionen. Standorte, die in der Nähe der Produktionsstätte der Solarkollektoren liegen, können sich daher als vorteilhaft erweisen.

Hohe Wärmeforderungen: Solarthermie ist am wirtschaftlichsten, wenn es zur Erzeugung von Wärme genutzt wird. Standorte, an denen ein hoher Bedarf an Warmwasser oder Heizung besteht, sind daher besonders geeignet.

Gute Förderprogramme: In einigen Ländern gibt es Förderprogramme für erneuerbare Energien, die den Einsatz von Solarthermie attraktiver machen können. Standorte in Ländern mit guten Förderprogrammen können daher wirtschaftlich vorteilhaft sein.

Einschätzung von Solarthermie und Photovoltaik hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit

Solarthermie und Photovoltaik repräsentieren zwei unterschiedliche Ansätze zur Nutzung von Sonnenenergie zur Energieerzeugung, die sich in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit unterscheiden. Im Weiteren werden diese beiden Technologien in einer groben Übersicht verglichen.

Vergleich Photovoltaik vs. Solarthermie

| Wichtige Vergleichsfaktoren | Begründungen |

|---|---|

| Funktionsweise: | Solarthermie nutzt die Wärmeenergie der Sonnenstrahlen, um Wasser zu erwärmen. Diese Wärme kann dann für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Photovoltaik hingegen wandelt die Sonnenstrahlen direkt in elektrische Energie um, die in einem Wechselrichter in den für den Haushalt benötigten Strom umgewandelt wird. |

| Wirkungsgrad: | Während Solarthermieanlagen einen Wirkungsgrad von maximal 50 Prozent erreichen, haben Photovoltaikanlagen einen niedrigeren Wirkungsgrad. Er beträgt (in Mitteleuropa) nur maximal 22 Prozent. Durch die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom geht mehr Energie verloren, als wenn sie in Wärme umgewandelt würde. |

| Investitionskosten: | Die Investitionskosten für eine Solarthermieanlage sind in der Regel niedriger als für eine Photovoltaikanlage. Eine (typische kleinere) Solarthermieanlage kostet etwa 5.000 bis 10.000 Euro, während eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 5 kWp etwa 8.000 bis 12.000 Euro kostet. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Anlage und den Installationskosten ab. |

| Einsparungen: | Eine Solarthermieanlage kann helfen, die Energiekosten zu senken, indem sie Warmwasser bereitstellt und die Heizung unterstützt. Je nach Größe der Anlage und dem Energieverbrauch können Einsparungen von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro im Jahr erzielt werden. Eine Photovoltaikanlage kann ebenfalls Einsparungen ermöglichen, indem sie einen Teil oder den gesamten Strombedarf des Haushalts deckt. Allerdings hängen die Einsparungen von der Größe der Anlage, dem Stromverbrauch und den Strompreisen ab. |

| Förderungen: | Sowohl für Solarthermie- als auch für Photovoltaikanlagen gibt es (bzw. kann es geben) staatliche Förderungen und Zuschüsse. Allerdings sind die genauen Förderbedingungen und -höhen in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. |

In Zusammenfassung lässt sich feststellen, dass Solarthermieanlagen üblicherweise eine höhere Wirtschaftlichkeit als Photovoltaikanlagen aufweisen, da sie niedrigere Investitionskosten haben und potenzielle Einsparungen bei den Energiekosten bieten können. Allerdings hängt die Wirtschaftlichkeit in beiden Fällen von verschiedenen Faktoren wie Anlagengröße, Energiebedarf und Förderung ab. Daher ist es notwendig, eine individuelle Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, bevor eine der beiden Technologien ausgewählt wird.

Ist Norddeutschland ein geeigneter Standort für Solarthermie und Photovoltaik?

Ja, Norddeutschland eignet sich ebenfalls als Standort für Solarthermie und Photovoltaik. Trotz der nicht so hohen Sonneneinstrahlung in der Region gibt es dennoch ausreichend Sonnenlicht, um solare Energiequellen effektiv zu nutzen. Die erfolgreiche Nutzung von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen hängt nicht allein von der Sonnenmenge ab, sondern auch von Faktoren wie Anlagenausrichtung, Sonneneinstrahlungswinkel, Klima und Temperatur. Aufgrund des milden Klimas und der stabilen Temperaturen bieten sich in Norddeutschland durchaus gute Bedingungen für den Betrieb von Solarsystemen.

Tatsächlich sind in Norddeutschland viele erfolgreiche Solarkraftwerke und Solaranlagen zu finden, darunter einige der größten in Europa. Zum Beispiel ist das 70 Megawatt starke Solarkraftwerk Lieberose in Brandenburg eines der größten in Europa und versorgt etwa 30.000 Haushalte mit Strom.

Zusätzlich sind zahlreiche private Haushalte und Unternehmen in Norddeutschland mit kleinen bis mittleren Solaranlagen ausgestattet, die zur Energieversorgung beitragen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß reduzieren. Insgesamt erweist sich Norddeutschland somit als vorteilhafter Standort für Solarthermie und Photovoltaik.

Bis zu welcher Temperatur kann Wasser durch Solarthermie erwärmt werden?

Durch die Verwendung von Solarthermie lässt sich Wasser in der Regel auf Temperaturen von 60 bis 90 Grad Celsius erwärmen, abhängig von der Art der Solarthermie-Anlage und den jeweiligen klimatischen Verhältnissen. Wie bereits erwähnt, wird die wirtschaftliche Effizienz einer Solarthermie-Anlage durch verschiedene Faktoren bestimmt, wie die Anlagenart, die Größe und Ausrichtung der Kollektoren, die effektive Sonneneinstrahlung und die Nutzung des aufgeheizten Wassers.

Für eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung in einem Einfamilienhaus liegt das wirtschaftliche Optimum üblicherweise bei einer Kollektorfläche von etwa 4 bis 6 Quadratmetern, abhängig von den individuellen Anforderungen des Nutzers. Bei größeren Anlagen, wie beispielsweise in Schwimmbädern oder Industriekomplexen, können die wirtschaftlich idealen Größen erheblich größer sein.

Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass die Wirtschaftlichkeit einer Solarthermie-Anlage nicht nur von der Anlage selbst abhängt, sondern auch von den Kosten herkömmlicher Energiequellen wie Gas oder Öl. Bei hohen Energiekosten und günstigen Bedingungen für die Solarthermie kann die Anlage bereits bei niedrigeren Temperaturen und Kollektorflächen wirtschaftlich attraktiv sein.

Wärmeverluste vs. Kosten für Isolierung

Der Einfluss von Wärmeverlusten auf die Wirtschaftlichkeit von Solarthermieanlagen kann erheblich sein, da sie dazu führen, dass weniger Sonnenenergie in Form von Wärme genutzt wird. Je höher die Wärmeverluste sind, desto geringer fällt der Ertrag der Anlage aus und umso länger wird die Zeit bis zur Amortisation.

Die Optimierung der Isolierdicke hängt - ebenso wie die Anlage selbst - von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Art und Größe der Anlage, die geografische Lage und die klimatischen Verhältnisse. Generell gilt jedoch, dass eine ausreichend dicke Isolierung notwendig ist, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wirkungsgrad der Anlage zu maximieren. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass eine zu dicke Isolierung nicht zu höheren Kosten führt und den Zugang zur Anlage erschwert.

Um die optimale Isolierdicke und die Kosten zu bestimmen, ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich, die alle relevanten Faktoren einbezieht. Hierbei werden die Kosten für Anschaffung, Installation und Wartung der Solarthermieanlage ebenso berücksichtigt wie die zu erwartenden Energieeinsparungen und Einspeisevergütungen. Anhand dieser Informationen kann dann die ideale Isolierdicke ermittelt werden, die die Wärmeverluste minimiert und den Ertrag maximiert, ohne die Kosten unverhältnismäßig zu erhöhen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Solarthermie

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt eine Methode dar, um die finanziellen Konsequenzen eines spezifischen Projekts, einer Investition oder geschäftlicher Aktivitäten einzuschätzen. Bei einer Solarthermieanlage kann die Anwendung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung dazu dienen, sowohl den möglichen Gewinn als auch die Kosten einer solchen Anlage zu analysieren. Hier dient ein Beispiel für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung im Kontext einer Solarthermieanlage:

Fallbeispiel:

Schritt 1: Ermittlung der Projektaufwendungen

Zuerst müssen die Ausgaben für den Kauf und die Installation der Solarthermieanlage festgestellt werden. Diese Kosten umfassen typischerweise den Erwerb von Solarthermiekollektoren, Rohrleitungen, Pumpen, Steuerungseinheiten sowie die Aufwendungen für die Installation und Instandhaltung der Anlage. Nehmen wir als Beispiel an, dass die Gesamtausgaben für die Anlage 15.000 Euro betragen.

Schritt 2: Ermittlung der Einsparungen

Im nächsten Schritt müssen die potenziellen Einsparungen durch den Einsatz der Solarthermieanlage berechnet werden. Diese Ersparnisse hängen davon ab, wie viel Energie die Anlage generieren kann und wie viel Energie für Warmwasser oder Raumheizung benötigt wird. Angenommen, die Solarthermieanlage kann den Warmwasserbedarf eines Vier-Personen-Haushalts zu 50% decken, was zu Einsparungen von 300 Euro pro Jahr führt.

Schritt 3: Berechnung der Amortisationszeit

Die Amortisationszeit gibt an, wie lange es dauert, bis sich die Investition in die Solarthermieanlage rentiert hat. Dies wird errechnet, indem die Projektausgaben durch die jährlichen Ersparnisse geteilt werden. In unserem Beispiel ergibt sich eine Amortisationszeit von:

15.000 Euro / 300 Euro pro Jahr = 50 Jahre

Das bedeutet, dass es 50 Jahre dauern würde, bis die Investition in die Solarthermieanlage vollständig rentabel wäre.

Schritt 4: Festlegung der internen Verzinsung

Die interne Verzinsung (oder interne Rendite) gibt an, welche Rendite die Investition in die Solarthermieanlage im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten bietet. Die interne Verzinsung wird durch die Lösung einer Gleichung bestimmt, die die Projektausgaben, die jährlichen Einsparungen und die Amortisationszeit berücksichtigt. In diesem Beispiel beträgt die interne Verzinsung 2%.

Schritt 5: Empfehlung

Basierend auf den Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsberechnung kann eine Empfehlung ausgesprochen werden, ob die Investition in die Solarthermieanlage sinnvoll ist oder nicht. In diesem Beispiel würde die Solarthermieanlage möglicherweise aufgrund der langen Amortisationszeit und des niedrigen internen Zinssatzes nicht als rentabel empfohlen werden.

In Zusammenfassung ergibt sich, dass durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung die finanziellen Konsequenzen einer Investition in eine Solarthermieanlage eingeschätzt werden können..

Grundsätzliches

Die Befestigung von Solarmodulen an einer Wand kann eine Alternative darstellen, wenn aus verschiedenen Gründen die Installation der Module auf einem Dach nicht möglich oder praktikabel ist.

Allerdings gibt es einige Faktoren, die bei der Entscheidung für eine Wandmontage berücksichtigt werden sollten:

Ausrichtung: Damit Solarmodule effizient arbeiten, müssen sie in der Regel in Richtung Süden ausgerichtet sein, um das meiste Sonnenlicht einzufangen. Wenn eine Wandmontage eine solche Ausrichtung nicht ermöglicht, kann dies zu einer verringerten Leistung führen.

Verschattung: Eine Wandmontage kann anfälliger für Verschattung durch umliegende Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse sein. Wenn die Solarmodule verschattet werden, kann dies die Leistung verringern.

Tragfähigkeit: Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Wand, an der die Solarmodule montiert werden, stark genug ist, um das Gewicht der Module und des Befestigungssystems zu tragen.

Instandhaltung: Bei einer Wandmontage können die Solarmodule schwieriger zu erreichen sein, was die Wartung und Reinigung erschweren kann.

Generell kann die Montage an einer Wand eine passende Wahl sein, wenn die genannten Faktoren beachtet werden und die Installation fachgerecht erfolgt. Dennoch ist es von Bedeutung, die Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen.

Vergleich der Wandmontage von Photovoltaik und Solarthermie

Die Wandmontage von Photovoltaik und Solarthermie hat jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile. Im Folgenden werden die beiden Technologien verglichen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert:

Wandmontage von Photovoltaik vs. Solarthermie

| Wichtige Vergleichsfaktoren | Begründungen |

|---|---|

| Montageaufwand: | Die Wandmontage von Photovoltaik ist in der Regel einfacher als die von Solarthermie. Photovoltaikmodule sind flacher und leichter als Solarthermie-Module und können daher einfacher an der Wand befestigt werden. Für Solarthermie-Module sind spezielle Halterungen erforderlich, um sie an der Wand zu befestigen, was den Installationsprozess komplizierter und zeitaufwändiger macht. |

| Platzbedarf: | Photovoltaik-Module benötigen weniger Platz als Solarthermie-Module, um die gleiche Menge an Energie zu erzeugen. Da Solarthermie-Module Wasser erhitzen und in der Regel größere Flächen benötigen, um genügend Sonnenenergie zu sammeln, sind sie oft größer und benötigen mehr Platz. Dies kann ein wichtiger Faktor sein, insbesondere wenn der Platz begrenzt ist. |

| Energieertrag: | Solarthermie-Module erzeugen in der Regel mehr Energie pro Fläche als Photovoltaik-Module. Da Solarthermie-Module Wärme erzeugen, sind sie in der Lage, einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen als Photovoltaik-Module, die Strom erzeugen. Wenn also die Erzeugung von Wärmeenergie wichtiger ist als die Erzeugung von elektrischer Energie, kann Solarthermie die bessere Wahl sein. |

| Konstruktive Vielseitigkeit: | Photovoltaik-Module sind vielseitiger als Solarthermie-Module, da sie in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind und an vielen verschiedenen Oberflächen montiert werden können. Solarthermie-Module sind in der Regel größer und erfordern spezielle Halterungen, um sie an der Wand zu befestigen. Wenn also Flexibilität bei der Installation erforderlich ist, ist Photovoltaik die bessere Wahl. |

| Kosten: | Die Kosten für Photovoltaik-Module sind meist niedriger als die von Solarthermie-Modulen. Dies liegt daran, dass die Technologie für Photovoltaik weiter fortgeschritten ist und die Produktion von Photovoltaik-Modulen standardisiert (und leichter automatisierbar) ist, was die Kosten senkt. Solarthermie-Module sind in der Regel teurer aufgrund der speziellen Technologie, die zur Herstellung der Wärmetauscher und Rohrleitungen erforderlich ist. |

Es gibt verschiedene hydraulische Schaltungsvarianten für Solarthermieanlagen, darunter:

Direktanlage: Hier fließt das Solarfluid direkt durch den Solarkollektor und danach in den Wärmespeicher.

Indirektanlage: Hier fließt ein Wärmeträgerfluid durch den Solarkollektor und gibt die aufgenommene Wärme an das Solarfluid im Wärmetauscher im Wärmespeicher ab.

Pufferspeicheranlage: Die Solarthermieanlage wird mit einem Pufferspeicher kombiniert, der die Wärme des Solarfluids speichert und bei Bedarf an die Heizungsanlage abgibt.

Zwei-Kreis-Anlage: Hierbei gibt es zwei Kreisläufe,

- einen für das Solarfluid und

- einen für das Heizungswasser.

Der Wärmeaustausch erfolgt über einen Wärmetauscher.Sogenannte Schwimmbad-Solaranlage: In diesem Fall wird das Solarfluid direkt durch den Solarkollektor geleitet und gibt die aufgenommene Wärme an das Schwimmbadwasser ab.

Effiziente Energienutzung durch Solarthermie

Solarthermie-System für Warmwasser

Solaranlage als Einzellösung (Schwimmbad-Solaranlage)

Abhängig von den vorliegenden Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten kann eine der aufgeführten hydraulischen Schaltungsvarianten für Solarthermieanlagen die geeignete Wahl sein. Im Folgenden sind drei schematische Darstellungen als Beispiele:

Solar-Luftkollektoren

Die Nutzung von Solar-Luftkollektoren stellt eine wirkungsvolle Methode dar, um die Außenluft effizient für zentrale lüftungstechnische Systeme oder Wohnungslüftungen vorzuwärmen.

Obwohl sie den gleichen Aufbau wie Flachkollektoren einer thermischen Solaranlage aufweisen - bestehend aus

einem Kollektorgehäuse,

transparenter Abdeckung,

Absorber

und rückseitiger Wärmedämmung -

Solar-Luftkollektoren bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie

Beheizung,

Nachtkühlung

und Belüftung

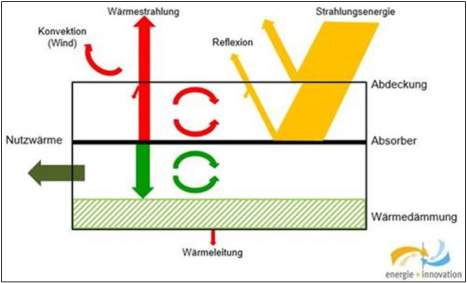

Energiefluss im Solarthermie-System

Funktionsprinzip Solarthermie-Kollektor

Energiebilanz eines Solar-Luftkollektors mit unterströmtem Absorber

Solche Systeme basieren auf dem Prinzip des "Wärmefallen-Prinzips" oder des "Wintergarten-Prinzips". Dies ermöglicht die Ausstattung von ganzen Gebäuden oder Teilfassaden mit einem Glasvorbau, der integrierte Luftkollektoren enthält. Die Art und Weise, wie die Luft innerhalb dieser Kollektoren geführt wird, beeinflusst die Wärmeaufnahme. Im Vergleich zu Wasser ist der Wärmeübergang vom Absorber auf die Wärmeträgerluft geringer. Die gewählte Bauart hat einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeübertragung vom Absorber auf die Luft sowie auf die Wärmeverluste an die Umgebung. Ähnliche Grundregeln bezüglich der Materialauswahl und der Witterungsbeständigkeit gelten wie bei Flachkollektoren.

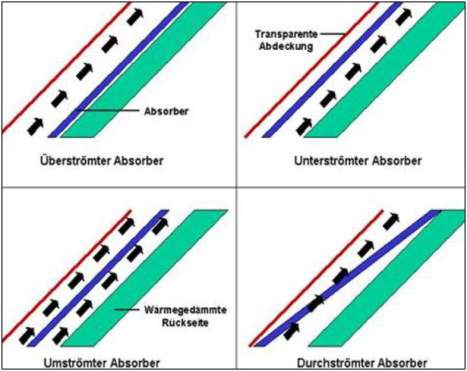

Die Solar-Luftkollektoren unterscheiden sich durch 6 verschiedene Bauarten:

Kollektoren mit

- unterströmten

- oder durchströmten AbsorbernFrischluft- oder Umluftkollektoren

Klein- oder Großflächenkollektoren

Abgedeckte und nicht abgedeckte Kollektoren

Vakuum-Röhrenluftkollektor

"Frischluftkollektoren" - Nicht abgedeckte Kollektoren (Absorber).

Ein Solar-Luftkollektor, der einen überströmten Absorber nutzt, ist zwar einfach gestaltet, weist jedoch höhere Wärmeverluste an der Vorderseite auf. Zusätzlich kann es zu Staubablagerungen auf der Oberfläche des Absorbers kommen, und es besteht das Risiko der Kondensation von Luftfeuchtigkeit unter der Abdeckung. Im Gegensatz dazu weist ein Solar-Luftkollektor mit einem unterströmten Absorber geringere Staubablagerungen auf, weist eine deutlich reduzierte Kondensation auf und minimiert die frontseitigen Wärmeverluste. Ein Solar-Luftkollektor mit einem durchströmten Absorber zeigt einen sehr effizienten Wärmeübergang, erzeugt jedoch einen höheren Strömungswiderstand während des Durchströmens des Absorbers. Mithilfe von selektiven Beschichtungen können die Verluste des Kollektors im Vergleich zur Umgebung reduziert werden, was die Effizienz des Luftkollektors erhöht.

Seit einiger Zeit sind auch Vakuum-Röhrenluftkollektoren auf dem Markt erhältlich, die Austrittstemperaturen von über 100 °C erreichen können. Solche Kollektoren finden Anwendung in Trocknungsanlagen und in Gebäuden mit niedrigem Heizbedarf, wie beispielsweise Passivhäusern, die keine wasserbasierten Heizsysteme verwenden.

Es gibt auch nicht abgedeckte Kollektoren (Absorber). Hier strömt die Luft entlang (unter) einem schwarzen Blech oder durchströmt ein Blech mit vielen sehr kleinen Löchern. Es handelt sich um eine spezielle Bauweise von Frischluftkollektoren. Diese Kollektoren dienen der Belüftung und Temperierung von beispielsweise großen Treppenhäusern, Hallen, Turnhallen und Schwimmbädern. Darüber hinaus kommen sie als Solarfassaden zum Einsatz und werden in Verbindung mit kontrollierter Lüftung verwendet. Diese Bauvariante ist einfach und kostengünstig in der Umsetzung. Der Wirkungsgrad ist jedoch insbesondere bei starkem Wind geringer als bei abgedeckten Kollektoren. Trotz ihrer einfachen und kostengünstigen Bauweise weist diese Variante, besonders bei starkem Wind, einen niedrigeren Wirkungsgrad im Vergleich zu abgedeckten Kollektoren auf.

Vor- und Nachteile von Solar-Luftkollektoren gegenüber wasserführenden Kollektoren:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Luft friert nicht ein Luft ist kostenlos Einfacher Aufbau Undichtigkeiten im Kollektor oder in den Rohren verursachen keine Bauschäden durch austretende Solarflüssigkeiten Keine Übertragungsverluste durch Wärmetauscher Luft als Wärmeträger gewährleistet einen störungsfreien Anlagenbetrieb Heizung in Verbindung mit einer Kontrollierteen Wohnungslüftung in Häusern mit sehr geringer Heizlast Für einzelne Räume und ganze Gebäude nutzbar Eine Nachtkühlung ist möglich Duo-Kollektoren für Strom und Warmluft erhältlich | Aufgrund der geringeren Wärmekapazität und Dichte von Luft im Vergleich zu Wasser werden für den Wärmetransport größere Volumenströme (größere Rohrleitungsquerschnitte) und Kollektorflächen benötigt. Größere Antriebsleistungen der Ventilatoren im Gegensatz zu Pumpen müssen in der Energiebilanz der Heizungs- und Lüftungsanlage mit berücksichtigt werden. Fehlende Informationen über Solar-Luftkollektoren und ihre Einsatzmöglichkeiten nicht nur bei den Kunden sondern auch bei den Fachbetrieben Aufgrund der Vielseitigkeit hoher Beratungsbedarf Abhängigkeit von der Sonne |

Absorbervarianten in der Solarthermie

Verschiedene Absorberströmungstypen

Solar-Luftkollektoren – Bauarten

Steuerung für Warmluftkollektoren

Steuerungsschema des WAC300

Lüftung eines Raumes mit Zuluft und ungesteuerter Abluft

Ein spezielles elektronisches Steuergerät namens WAC (Warm Air Control) wurde entwickelt, um die Steuerung von Warmluftkollektoren (Solar-Luftkollektoren) mit einem 12V-Ventilator zu ermöglichen. Das Steuergerät kann sowohl intern als auch extern mit Strom versorgt werden und unterstützt die gleichzeitige Zufuhr von zwei separaten Energiequellen über entsprechende Eingänge. Diese beiden Stromquellen können simultan angeschlossen werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Das Steuergerät ist mit internen Sensoren sowie optionalen externen Sensoren ausgestattet, die diverse physikalische Größen wie Temperatur und Feuchtigkeit erfassen können. Die ermittelten Werte werden genutzt, um den Kollektorventilator, einen externen Ventilator und einen Schaltausgang zu steuern.

Dabei sind beispielsweise folgende unterschiedliche Modi einstellbar:

Maximale Kollektortemperatur

Feuchteregelung

Timer

Starttemperatur

Temperaturdifferenz

Maximale Raumtemperatur

Null-Grad-Funktion.

Die grundlegende Funktionalität ermöglicht das Belüften eines Raums, basierend auf Temperatur und/oder Feuchtigkeit. Ein Warmluftstrom wird durch einen vom WAC gesteuerten Ventilator (normalerweise im Warmluftkollektor integriert) in den Raum geblasen. Die "Starttemperatur"-Funktion aktiviert den Lüfter mit einem vordefinierten Leistungswert, wenn die Temperatur im Kollektor einen einstellbaren Schwellenwert erreicht oder überschreitet, der gemessen wird. Die "Raumtemperatur"-Funktion verhindert eine Überhitzung des Raums, indem sie den Lüfter bei Erreichen einer einstellbaren Temperatur abschaltet. Wenn der WAC im zu steuernden Raum platziert ist, kann sein interner Feuchtigkeits- und Temperatursensor weiterhin für die Regelung von Temperaturunterschieden und Luftfeuchtigkeit genutzt werden.

Komponenten eines Flachkollektorsystems

Aufbau eines Solarabsorbersystems

Prinzipbild Industrielüftung

Solarkollektoren für industrielle Nutzung

Flachkollektoren auf Metalldachmontage

Industrielüftung (montierter Zustand)

Es gibt verschiedene Arten von Solar-Luftkollektoren, einschließlich solcher für die

Montage auf dem Dach

oder an der Hauswand.

Während des Sommers wird die vertikale Luftbewegung im verglasten Bereich genutzt, um den Luftaustausch zu fördern. Im Winter wird hingegen die Strahlungswärme über die kontrollierte Wohnungslüftung zur Gebäudeheizung genutzt. Jalousiensysteme helfen dabei, die Einstrahlintensität zu regulieren. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt von Faktoren wie Strahlungsintensität, Gebäudekonstruktion und eingesetzter Haustechnik ab.

Solar-Luftkollektoren können auch zur Entfeuchtung von feuchten Kellern oder anderen Räumen verwendet werden. Mithilfe eines Solar-Luftkollektors kann vorgewärmte Außenluft in den Keller geleitet und gleichzeitig die feuchte Raumluft abgesaugt werden.

Fallbeispiel:

Ein Fallbeispiel zeigt das SolarVenti® Keller-Set, welches einen leistungsstarken Warmluftkollektor in Verbindung mit einem passenden Absaugset umfasst. Dieses System wird mithilfe eines in das Gerät integrierten Solarmoduls betrieben und kann ebenfalls für verschiedene andere Anwendungen wie Radonabsaugung, Holztrocknung, Getreidetrocknung, Früchtetrocknung, Hackschnitzeltrocknung, Heutrocknung, Kaffeetrocknung, Kräutertrocknung oder Klärschlammtrocknung genutzt werden. Durch die Verwendung eines Controllers kann das System gesteuert und individuell angepasst werden, um den Lüftungsbetrieb bei übermäßiger Außenfeuchtigkeit zu unterbrechen sowie verschiedene Funktionen wie Erwärmung, Entfeuchtung, kontrollierte Lüftung und Kühlung durchzuführen.

Effiziente Luftzirkulation durch Solarenergie

Solarventilation für Gebäudebelüftung

Beispiel Kellerentfeuchtung

Ein solares Fassadensystem kann nahtlos in die Dämmung einer Gebäudefassade integriert werden und präsentiert sich visuell entweder wie ein Fenster oder ist farblich auf die Fassade abgestimmt. Infolge moderner Wärmedämmsysteme, die die Gebäudehülle äußerst luftdicht gestalten und mitunter sogar Dichtheitstests unterzogen werden, ist eine Lüftungsstrategie nach DIN 1946-6 unentbehrlich. Das solare Fassadensystem kann zum Beispiel als Bestandteil einer Abluftanlage dienen, um die Einbringung kalter Außenluft zu vermeiden. Die Funktionsweise sieht vor, dass Außenluft angesaugt und im Inneren des Kollektors aufgewärmt wird. Anschließend wird die erwärmte, trockene Luft entweder hinter dem Kollektor oder an einem anderen Abschnitt der Fassade ins Gebäudeinnere geleitet. Die von einer (patentierten) Wärmeübertragungstechnologie erzeugte Wärme wird genutzt, um die Gebäudewand zu erwärmen, was möglicherweise zur Reduzierung des Heizbedarfs durch statische Heizflächen beiträgt. Das solare Fassadensystem ist mit integrierter Dämmung ausgestattet, die im Sommer eine Überhitzung der Gebäudewand und im Winter Wärmeverluste verhindert. Bei Inaktivität des Systems wird die Außenluft über einen Außenluftdurchlass in die Räumlichkeiten geleitet, um eine kontinuierliche Abluft sicherzustellen.

Vakuum-Röhrenluftkollektoren

Aufbau eines CPC-Vakuumröhrenkollektors

Vakuumröhre

Ein Vakuum-Röhrenluftkollektor eröffnet die Möglichkeit, Lufttemperaturen von über 100 °C zu erreichen. Dieses System dient nicht nur zur direkten Beheizung von Wohn- und Industriegebäuden sowie zur Trocknung, sondern auch zur Trinkwassererwärmung und zur indirekten Heizungsunterstützung mittels eines Luft-Wasser-Wärmetauschers. Der Kollektor besteht aus CPC-Vakuumröhren, einem Wärmequellenprofil und Edelstahlwellrohren. Die doppelwandigen Glasröhren mit entleertem Zwischenraum sind miteinander verschmolzen, um Vakuumverluste zu verhindern. Der innere Glasrohr-Absorber ist mit einer hochselektiven Beschichtung versehen, die Sonnenstrahlung absorbiert und in Wärme umwandelt, während die Abgabe von Wärmestrahlung minimiert wird. Der CPC-Spiegel fokussiert die Sonnenstrahlen auf die Glasröhre und den Absorber. Das Wärmequellenprofil nimmt die Wärme auf und gibt sie an die Luft im Inneren des Wellrohrs weiter. Ein hocheffizientes Gebläse befördert die Luft ins Gebäude. Da die CPC-Vakuumröhren keine zirkulierende Flüssigkeit benötigen, ist das System wartungsarm und vielseitig anwendbar. Die Luft friert im Winter nicht ein und stagniert im Sommer nicht, wodurch universeller Einsatz gewährleistet ist. Die maximale solare Energieausbeute wird erzielt, wenn die erwärmte Luft direkt ins zu beheizende Gebäude geleitet wird.

Die hauptsächlichen Vorteile sind:

Mehr als 94 % Wirkungsgrad

Auch schräg einfallende Sonnenstrahlen werden optimal in Wärme umgewandelt

Leistungsstark auch bei problematischer Ausrichtung der Dachfläche

Relativ einfache Montage.

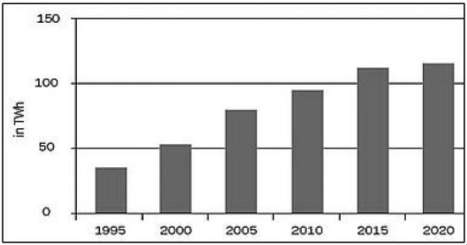

Kombination von Solarthermie und Kältemaschinen

Entwicklung der Stromproduktion in TWh

Wachsender Bedarf an Kühlenergie wichtiger europäischer Länder

Von einer thermodynamischen Perspektive aus betrachtet, existiert eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Energieaufwand für das Kühlen und das Heizen desselben Raumes. Bei der Kühlung muss Energie eingesetzt werden, um Wärme aus dem Raum zu entfernen. Dies erfordert üblicherweise den Einsatz eines Kältemittels, das durch den Kompressions- und Expansionszyklus gepumpt wird, um Wärme aus dem Raum zu absorbieren und an die Umgebung abzugeben. Der Energieaufwand für die Kühlung variiert je nach Raumgröße, Temperaturdifferenz zwischen Raum und Umgebung sowie der Effizienz des Kühlsystems.

Im Gegensatz dazu erfordert das Heizen Energie, um Wärme in den Raum zu bringen. Dies kann durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Öl, Gas oder Holz, durch elektrische Widerstandsheizungen oder durch Wärmepumpen erfolgen. Der Energieaufwand für das Heizen ist ebenfalls abhängig von Raumgröße, Temperaturdifferenz zwischen Raum und Umgebung sowie der Effizienz des Heizsystems.

In beiden Fällen ist Energie notwendig, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen oder zu halten. Jedoch ist der Energieaufwand für das Kühlen in der Regel höher als für das Heizen, da der Kühlprozess entgegen dem natürlichen Wärmeübergang von warmen zu kalten Objekten wirkt, während der Heizprozess das Gegenteil erreicht. Zudem besteht oft eine höhere Wärmeverlustquote beim Kühlen aufgrund mangelnder Isolierung, und das Kältemittel erfordert regelmäßige Wartung und Nachfüllung.

Solarenergie kann nicht nur in Wärme und Strom umgewandelt werden, sondern auch in Kälte. Hierbei muss jedoch der zuvor erläuterte Energieaufwand berücksichtigt werden. Solche Anlagen zur solaren Kühlung bieten den Vorteil der Reduzierung von CO2-Emissionen und darüber hinaus viele weitere Vorteile. Besonders in warmen Regionen, aber auch angesichts des Klimawandels bei uns, gewinnt dies an Bedeutung, da der Bedarf an Klimatisierung mit zunehmender Sonneneinstrahlung steigt.

Weltweit steigt der Energiebedarf für Gebäudekühlung und industrielle Kälteerzeugung kontinuierlich an. In den letzten Jahren führte der gestiegene Komfortbedarf und die interne Last zu einem deutlichen Anstieg des Primärenergieverbrauchs konventioneller Kühlsysteme in Gebäuden. Allein in Deutschland existieren 120 Millionen Kälteanlagen, die laut dem Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK) in Dresden etwa 14% des gesamten Energieverbrauchs im Land ausmachen. Eine Möglichkeit, diesem Trend entgegenzuwirken, liegt in der Nutzung von solarthermisch unterstützter Kühlung. Diese Anlagen wandeln Prozesswärme direkt in Kälte um, ohne dabei auf elektrische Energie angewiesen zu sein.

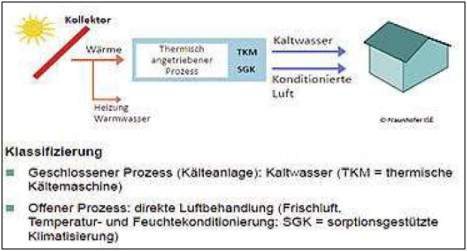

Solare Kühlungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten:

einem Solarkollektor,

einer von der Solarwärme angetriebenen Kältemaschine

und einer Anlage zur Verteilung der Kälte.

Fallbeispiel:

In Südafrika wurde erstmals eine Anlage für konzentrierte Solarkühlung realisiert. Diese Anlage setzt auf Fresnelkollektoren mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 272 kW und ist mit dem zentralen Kühlsystem des MTN-Hauptquartiers in Johannesburg verbunden. Die Receiver für diese Kollektoren stammen von Schott, einem internationalen Technologiekonzern, während die Umsetzung der solarthermischen Anlage von Industrial Solar, einem Unternehmen aus Freiburg, übernommen wurde. Das Projekt wurde im Juli 2014 fertiggestellt und gewährleistet seither angenehme Raumtemperaturen im Mobilfunkunternehmen. Es wurde im Rahmen des "dena-Solardachprogramms" der Deutschen Energieagentur realisiert.

Varianten der solarthermischen Kollektoren

Thermische Kühlung durch Solarkollektoren

Das Prinzip solarthermischer Kühlung

Es existiert eine breite Palette von verfügbaren solarthermischen Kollektoren, die in Bezug auf Qualität und Bauweise variieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Effizienz und Kosten von Klimatisierungsanlagen haben. Es gibt internationale und europäische Normen sowie Qualitätskennzahlen für solarthermische Kollektoren. Diese Kollektoren können je nach Klimazone und Betriebstemperatur stationär oder nachgeführt sein. Im Kontext der effizienten solaren Kühlung sind insbesondere abgedeckte Flachkollektoren mit einer selektiven Beschichtung des Absorbers empfehlenswert. In Europa sind Flachkollektoren mit flüssigem Wärmeträger weit verbreitet und finden vor allem Anwendung in der Bereitstellung von Brauchwarmwasser und der Unterstützung der Heizung. Es existieren auch effizientere Flachkollektoren mit reduziertem Wärmeverlust und erweitertem Temperaturbereich. Lineare konzentrierte Kollektoren wie Parabolrinnen- und Fresnel-Kollektoren sind vor allem in heißen Regionen wirtschaftlich interessant und können in Kombination mit anderen Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Verfügbare Technologien

Verschiedene Technologien stehen für solarthermisch angetriebene Kühlverfahren zur Verfügung. Diese lassen sich je nach Art der Prozessführung in offene oder geschlossene Verfahren unterteilen. Eine zusätzliche Unterscheidung erfolgt auf Grundlage des Zustands des Sorptionsmittels. Geschlossene Systeme setzen Absorptionsmaschinen mit flüssigen Sorptionsmitteln und Adsorptionsmaschinen mit festen Sorptionsmitteln ein, um Kaltwasser zu erzeugen. Offene Systeme hingegen nutzen feste oder flüssige Sorptionsmittel, um mittels Luftentfeuchtung und Verdunstungskühlung eine direkte Luftkonditionierung zu realisieren. Aufgrund ihrer höheren Volumenströme sind offene Systeme insbesondere für größere Gebäude mit zentraler Klimaanlage geeignet. Neben der verfügbaren Kälteleistung ist das Verhältnis zwischen benötigter Antriebswärme und erzeugter Kälteenergie ein bedeutender Aspekt bei solarbetriebenen Kühlsystemen.

Die effiziente Abführung der Abwärme spielt eine zentrale Rolle in der thermisch gesteuerten Kühlung. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die Menge an Wärme, die in einem thermischen Kälteprozess an die Umgebung abgegeben werden muss, größer ist als die Menge an Wärme, die in einer Kompressionskältemaschine für die Rückkühlung gebraucht wird. Daher erfordert die Rückkühlung in der solaren Kühlung im Vergleich zur Kompressionskälteversorgung einen höheren Strombedarf. Allerdings existieren verschiedene Ansätze zur Optimierung der Rückkühlsteuerung, wie beispielsweise die Nutzung der Abwärme für andere Zwecke wie die Vorwärmung von Brauchwasser oder das Beheizen von Schwimmbädern. In bestimmten Branchen wie Kliniken oder technischen Gewerben, in denen ein hoher Bedarf sowohl an Kühlung als auch an Warmwasser besteht, kann die Gesamteffizienz beträchtlich gesteigert werden. Anbieter von Komplettsystemen bieten üblicherweise Pakete an, die aus einer Kältemaschine, einem entsprechenden Rückkühler und einem Regler bestehen.

Adsorptionstechnik

Im Gegensatz zur Absorption erfolgt die Adsorption von Kältemittel-Dampf nicht durch eine Lösung im Sorptionsmittel, sondern durch die Anlagerung an der Oberfläche oder im Potenzialfeld des Sorptionsmittels, das auch als Adsorbens bezeichnet wird. Diese Materialien bestehen aus hochporösen Feststoffen. Um in Absorptionskältemaschinen ebenfalls eine Wärmerückgewinnung zwischen dem Austreiber und dem Adsorber durchzuführen, existieren in der Praxis zwei bewährte Konzepte. Entweder wird ein hydraulischer Kurzschluss zwischen dem Adsorber und dem Austreiber hergestellt (wie es beispielsweise bei Mayekawa der Fall ist), oder die Umschaltung der Rücklaufventile erfolgt verzögert, nachdem die Vorlaufventile geöffnet wurden.

Absorptionstechnik

Die Absorptionstechnik verwendet hauptsächlich Wasser als Kältemittel und Lithiumbromid als flüssiges Sorptionsmittel, um Temperaturen von bis zu 5°C zu erzielen. Diese Technik ist primär für die traditionelle Gebäudeklimatisierung vorgesehen. Es existiert auch eine Variante, die Ammoniak als Kältemittel und Wasser als Sorptionsmittel nutzt. Mit dieser Methode lassen sich im Kälteträgerkreis Temperaturen unter 0°C erzielen. In der Vergangenheit war diese Methode vor allem zur Bereitstellung von Prozesskälte im hohen Leistungsbereich mit maßgeschneiderten Anlagen beliebt, aber heute findet sie auch in der Gebäudeklimatisierung zunehmend Anwendung.

In sonnenreichen Gebieten kann die mehrstufige Absorptionstechnik in Kombination mit konzentrierter Kollektortechnik von Vorteil sein. Hierbei sind Generator und Kondensator kaskadenartig in doppelter oder dreifacher Form angeordnet.

Offene, sorptionsgestützte Systeme

Neben kaltwassergestützten Klimatisierungssystemen dienen Anlagen zur Luftkonditionierung der Temperaturregulierung von Gebäuden. Man bezeichnet sie als offene Systeme, da sie die Luft direkt bearbeiten und das genutzte Kältemittel Wasser in direktem Kontakt mit der Umgebungsluft steht. Die Verteilung geschieht durch Luft, die dem Raum zugeführt oder entnommen wird.

Während bei kaltwassergestützten Systemen die Entfeuchtung durch das Unterschreiten des Taupunkts der Luft erfolgt, trennen sorptionsgestützte Klimatisierungssysteme (SGK) die Entfeuchtungs- und Kühlungsprozesse. SGK-Anlagen entfeuchten zuerst die hereinkommende Luft und kühlen sie dann, indem Wärme an die Abluft abgegeben wird. Durch direktes Einstellen der gewünschten Zulufttemperaturen im Vorgang kann das bei herkömmlichen Systemen erforderliche Nachheizen der Zuluft vermieden werden. Abhängig vom Prozess können SGK-Systeme in feststoffbasierte Systeme mit Rotoren und in Flüssigkeitssysteme kategorisiert werden. Die eingesetzten Sorptionsmittel sind umweltfreundlich und bergen kein Risiko, auch nicht bei direkter Berührung mit der Außenluft.

Von den bislang installierten SGK-Systemen sind die meisten Rotorsysteme, wohingegen nur rund ein Viertel Flüssigkeitssysteme sind. Sowohl bei geschlossenen Methoden zur Kaltwassererzeugung als auch bei offenen Verfahren dient die thermische Leistungszahl als Maßstab für die Prozessbewertung. SGK-Systeme lassen sich für unterschiedliche Klimabedingungen mittels besonderen Anpassungen und Erweiterungen optimieren.

Stand der Technik, Möglichkeiten

Man kann den Energieverbrauch der Kühlanlage verringern. Laut dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme bieten gut konzipierte Kaltwassersysteme eine Primärenergieeinsparung von 40 bis 60%, während offene Klimatisierungssysteme mit Sorptionstechnik Einsparungen von 20 bis 50% erreichen. Das entlastet die Netze, vor allem in sonnenreichen Regionen mit schwachen Stromnetzen, in denen Überlastungen oft auftreten. Der verringerte Stromverbrauch senkt schädliche Emissionen, die zum Treibhauseffekt beitragen. Zudem schützt die Wärme im Sommer die Solarkollektoren vor Hitze, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist.

Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass bei ungeeigneten Anlagenkonfigurationen das Emissionsreduktionsziel nicht erreicht wird. Daher sind eine sorgfältige Planung der Anlage und effiziente Technologie essentiell. Bei solarthermisch gestützter Kaltwassererzeugung beeinflussen Randbedingungen des Anlagenbetriebs und die gewählte Kältetechnik die notwendige Kollektortemperatur und damit den Kollektortyp.

Beispiele für solche Randbedingungen sind:

Art der Kühlanwendung und mithin der Kälteträgertemperatur

- Flächenkühlung,

- Umluftkühlung,

- ProzesskühlungArt der Rückkühlung (nass, trocken),

eingesetzte thermisch angetriebene Kältetechnik (thermische Leistungszahl und Prozessqualität);

Standort (Außentemperatur).

Es können weitere Komponenten erforderlich sein, wie beispielsweise

Speicher und

zusätzliche Wärme- oder Kälteerzeuger, um eine Anlage zu optimieren.

Die Rentabilität der solaren Klimatisierung variiert je nach individueller Situation und lässt sich nicht pauschalisieren. Dennoch können zusätzliche Anwendungen der solaren Wärme, wie die Erwärmung von Brauchwasser, Heizungsunterstützung oder Prozesswärme, wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Kälteversorgung muss nicht nur für die Spitzenlast konzipiert sein, und ein Backup-Kühlsystem ist nicht erforderlich, solange es den Komfortanforderungen entspricht.

Wartung von Solarthermieanlagen

Die Wartung von Solarthermieanlagen ist mit entscheidend, um die Leistung und die Effizienz der Anlage aufrechtzuerhalten.

Hier sind die wichtigsten Maßnahmen, die bei der Wartung von Solarthermieanlagen zu beachten sind:

Visuelle Inspektion: Eine visuelle Inspektion sollte regelmäßig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Teile der Anlage intakt sind und keine Schäden aufweisen.

Reinigung der Kollektoren: Die Kollektoren sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine maximale Absorption von Sonnenenergie zu gewährleisten. Eine Verschmutzung der Kollektoren durch Schmutz, Staub oder Insekten kann die Leistung der Anlage beeinträchtigen.

Überprüfung der Verbindungen: Es ist wichtig, dass alle Verbindungen der Anlage fest und dicht sind, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Verbindungen auf Leckagen und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach.

Überprüfung der Flüssigkeiten: Die Flüssigkeiten in der Anlage, wie z.B. das Wärmeträgermedium oder das Frostschutzmittel, sollten regelmäßig auf ihre Qualität und ihr Niveau überprüft werden. Fehlende Flüssigkeiten können die Anlage beschädigen, während verschmutzte Flüssigkeiten die Effizienz der Anlage beeinträchtigen können.

Überprüfung der Pumpe: Die Pumpe sollte regelmäßig auf ihre Leistung und ihren Betrieb überprüft werden. Wenn die Pumpe nicht richtig funktioniert, kann dies die Leistung der gesamten Anlage beeinträchtigen

Überprüfung der Steuerung: Die Steuerung der Anlage sollte auf ihre Funktion und Genauigkeit überprüft werden. Wenn die Steuerung nicht richtig funktioniert, kann dies zu einer Überhitzung der Anlage führen

Überprüfung der Isolierung: Die Isolierung der Rohrleitungen und der Anlage sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie intakt und effektiv ist. Eine beschädigte Isolierung kann zu Wärmeverlusten führen, was die Leistung der Anlage beeinträchtigt.

Überprüfung der Sicherheitsfunktionen: Die Sicherheitsfunktionen der Anlage, wie z.B. Überdruckventile, sollten regelmäßig auf ihre Funktion überprüft werden. Wenn diese Funktionen nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann dies zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsproblemen führen.

Man sollte diese Maßnahmen regelmäßig umsetzen, um die bestmögliche Leistung und Effizienz der Solarthermieanlage sicherzustellen. Es ist ratsam, die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, damit alle Schritte korrekt umgesetzt werden. Das Wissen um die auszuführenden Tätigkeiten und deren Kontrolle durch den Auftraggeber mithilfe einer Arbeitskarte ist vorteilhaft.

Zusätzlich muss man die spezifischen Anforderungen der Anlagenhersteller berücksichtigen. Bei Arbeiten auf Dächern sind Sicherheitsmaßnahmen, wie die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und deren genaue Einhaltung sowie der Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), besonders wichtig.