Windenergie

Facility Management: Energieerzeugung » Strategie » Wind

Windenergie ist eine bedeutende erneuerbare Energiequelle, die eine saubere und zuverlässige Alternative zu fossilen Brennstoffen bietet.

Die Technologie der Windenergie hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und stellt nun immer effizientere und verlässlichere Energielösungen bereit. Durch Windenergie lässt sich der CO2-Ausstoß verringern, und Unternehmen können ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Windenergie - Möglichkeit der nachhaltigen Energieerzeugung

- Windenergie

- Windkraftanlagen an Land

- Kleinwindkraftanlagen

- Flächenbedarf vs. Flächenverfügbarkeit

- Fundament

- Windräder

- Kosten

- Windenergie auf See

- Schutz vor Korrosion

Windenergieanlagen haben sich energetisch nach nur drei bis sieben Monaten amortisiert, was im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien recht schnell ist. Konventionelle Energieerzeugungsanlagen hingegen amortisieren sich energetisch nie, da sie ständig mehr Energie in Form von Brennstoffen verbrauchen, als sie produzieren. Unter den erneuerbaren Energien bietet Windenergie das beste wirtschaftliche Potenzial und hat deshalb eine zentrale Rolle in der Energiewende inne. Windenergieanlagen nutzen die kinetische Energie des Windes. Der Rotor der Anlage wandelt sie in mechanische Rotationsenergie um, und ein Generator konvertiert diese dann in elektrische Energie. Für eine optimale Stromproduktion sind eine hohe durchschnittliche Windgeschwindigkeit und eine große Rotorfläche wichtig. Da die Windgeschwindigkeit in höheren Lagen über dem Erdboden oft stärker und konstanter ist, sind größere Anlagen mit längeren Rotorblättern effizienter, um das Windangebot auszuschöpfen.

Windkraftanlagen an Land

Die Stromerzeugung Windenergieanlagen – wichtige Grundlage für die Energiewende.

Gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) soll die Windenergie an Land in Deutschland bis 2030 eine installierte Leistung von 71 Gigawatt (GW) erreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat ein Ziel von 80 GW, während das Umweltbundesamt (UBA) 105 GW bis 2030 für den Klimaschutz vorschlägt. Für die Erreichung dieser Ziele ist es notwendig, dass die Regionalplanung und die kommunale Bauleitplanung in den Ländern genügend Flächen ausweisen und zur Nutzung freigeben. Windenergieanlagen sind im Außenbereich privilegiert und erhalten Genehmigungen außerhalb bebauter Ortschaften, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Die Privilegierung beschränkt sich normalerweise auf Konzentrationszonen, die von Regionen und Kommunen festgelegt werden. Das bedeutet, dass Windenergieanlagen nur auf diesen speziellen Flächen genehmigt werden und außerhalb dieser Bereiche nicht zulässig sind. Die Ende 2017 identifizierten Flächen könnten theoretisch bis 2030 eine Leistung von 81,6 GW erreichen. Aber 23 % des Leistungspotenzials stammen von Altflächen, die bis 2014 ausgewiesen wurden, was Fragen zur zukünftigen Entwicklung dieser Flächen aufwirft. Etwa ein Drittel des Potenzials bezieht sich auf Entwurfsflächen, bei denen nicht klar ist, ob sie tatsächlich verfügbar sein werden. Die Schätzung beruht auch darauf, dass der Rotor über die Gebietsgrenze hinausragt, was nicht überall zutrifft, was die mögliche Gesamtleistung weiter reduziert. Dies könnte letztlich zu einer geringeren Anzahl installierter Windenergieanlagen führen als ursprünglich angenommen. Es ist möglich, dass es bereits einen Mangel an nutzbaren Flächen gibt. Das UBA führt aktuell das Projekt "Flächenverfügbarkeit und Flächenbedarfe für den Ausbau der Windenergie an Land" durch, um den Flächenbedarf bis 2030 und darüber hinaus genau zu bestimmen. Dieses Projekt berücksichtigt aktuellere Daten (Stand Ende 2020) und analysiert die Nutzbarkeit der Flächen.

Sind Windkraftanlagen für größere Industriebetriebe realistisch?

Die Frage ist besonders relevant, wenn ein Unternehmen den Bau an einem neuen Standort in Erwägung zieht. Es ist nachvollziehbar, dass ohne detaillierte Informationen zum Projekt niemand eine definitive Meinung dazu äußern kann. Auch wir können das nicht. In der Tabelle sind zur Information zwei Argumentationslinien dargestellt.

Kleinere Windkraftanlagen, Ja oder Nein?

| Argumente für | Argumente gegen |

|---|---|

| Kleinere Windkraftanlagen können für mittlere Industriebetriebe durchaus empfehlenswert sein, insbesondere wenn sie über einen hohen Energiebedarf verfügen und in Gebieten mit ausreichendem Windpotenzial ansässig sind. Eine wichtige Überlegung bei der Entscheidung für eine Windkraftanlage ist die Rentabilität der Investition. Kleinere Windkraftanlagen haben in der Regel niedrigere Installationskosten und können sich daher schneller amortisieren als größere Anlagen. Darüber hinaus können sie eine zuverlässige Energieversorgung für den Eigenbedarf des Betriebs bieten und somit die Energiekosten senken. Allerdings sollten potenzielle Investoren auch die örtlichen Vorschriften und Genehmigungsverfahren berücksichtigen, da diese je nach Standort und Anlagengröße variieren können. Es ist auch wichtig, den Energiebedarf des Betriebs und das verfügbare Windpotenzial sorgfältig zu bewerten, um sicherzustellen, dass die Anlage den Bedarf des Betriebs decken kann. Insgesamt kann die Installation einer kleinen Windkraftanlage für einen mittleren Industriebetrieb eine wirtschaftlich sinnvolle Option sein, die sowohl zu Kosteneinsparungen als auch zu einer verbesserten Umweltbilanz beitragen kann. | Mithilfe eines Online-Tools zur Berechnung der Leistung von Windkraftanlagen können Sie einfach herausfinden, wie wirtschaftlich Ihre Anlage ist. Herstellerangaben zur Leistung sind nicht immer verlässlich, deshalb ist es wichtig, die Leistung Ihrer Anlage selbst zu berechnen. Die mögliche Leistung Ihrer Anlage hängt von der im Wind enthaltenen Energie ab, die mit dem Wirkungsgrad multipliziert wird. Der maximale Wirkungsgrad gemäß dem Betzschen Gesetz beträgt etwa 59 Prozent, während Hersteller von Windkraftanlagen einen Wirkungsgrad im Bereich zwischen 30 und 50 Prozent angeben. Für die Leistungsberechnung können Sie einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 40 bis 45 Prozent annehmen. Bei kleineren Anlagen ist der Wirkungsgrad in der Regel niedriger als bei größeren Anlagen, weshalb es sinnvoller ist, eine große Anlage, statt mehrere kleine Anlagen zu bauen. Kleinwindkraftanlagen sind selten wirtschaftlich, selbst wenn der Hersteller eine hohe Leistung angibt, da sie ständig optimalen Wind benötigen, um diese Leistung zu erreichen. |

Kleinwindkraftanlagen für Gewerbe und Kommunen

Eine Kleinwindkraftanlage bietet eine Lösung für die Probleme früherer Kleinwindkraftanlagen und erzielt durch ihre Leistungsklasse von 250 kW einen höheren Energieertrag. Im Gegensatz zu anderen Kleinwindanlagen mit typischerweise kleineren zweistelligen kW-Leistungen weist diese Anlage ein besseres Verhältnis zwischen Investitionskosten und Ertrag auf.

Sie eignet sich besonders für Gewerbeparks, Industrieunternehmen und kommunale Betriebe mit einem Jahresverbrauch unter 400 MWh/a, da sie die Möglichkeit einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Selbstversorgung durch Windenergie bietet. Das Hauptziel ist der effiziente Betrieb zur Senkung der Energiekosten durch Eigenerzeugung und nicht die Maximierung von Subventionen aus dem EEG.

Ein zusätzlicher Vorteil dieser Windkraftanlage besteht darin, dass sich die Investition in kurzer Zeit auszahlt.

Jährliche Windproduktion einer Kleinwindkraftanlage

| Windgeschwindigkeit [m/s] | Leistung [ca. MWh/a] |

|---|---|

| 4,5 | 500 |

| 5 | 630 |

| 5,5 | 750 |

| 6 | 880 |

Diese Kleinwindkraftanlage wurde speziell für den Eigenverbrauch bei deutschen Binnenlandverhältnissen optimiert. Mit ihr können

Unternehmen,

Gewerbetreibende

und Kommunen

Der Hersteller gibt diese Leistungskurve als garantiert an.

Abhängig vom Bedarf kann eine Eigenverbrauchsquote von bis zu 80 Prozent erzielt werden. Durch die Nutzung der nahezu kostenfreien Energie des Windes lassen sich über 60 Prozent der Stromkosten einsparen. Hierbei fallen lediglich 40 Prozent der EEG-Umlage an, was rund 2,56 Cent pro kWh (Stand März 2019) beträgt. Überschüssiger Strom lässt sich ins öffentliche Netz einspeisen und bekommt eine entsprechende Vergütung.

Dank ihrer patentierten Technologie arbeitet die Anlage schon bei einer Windgeschwindigkeit von 2,5 m/s, was einer leichten Brise gleicht. Das macht die Anlage auch in windärmeren Gebieten wie Bayern effizient und rentabel. Die Anlage passt zu mittelständischen Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von mindestens 400 MWh. Die jährliche Windenergieproduktion variiert je nach lokaler durchschnittlicher Windgeschwindigkeit.

Flächenbedarf vs. Flächenverfügbarkeit

Die vorläufigen Daten eines laufenden Forschungsprojekts zum Thema Flächenverfügbarkeit und -bedarf zeigen, dass aktuell nur 0,8% der deutschen Landfläche für Windenergie vorgesehen sind. Dieser Prozentsatz sinkt jedoch auf 0,52%, wenn man Einschränkungen wie Siedlungsabstände, Höhenbeschränkungen, Waldgebiete und weitere Vorschriften berücksichtigt. Befragungen von Projektentwicklern haben ergeben, dass rund 30% der geplanten Kapazität auf den vorgesehenen Flächen aufgrund von Faktoren wie Artenschutz, militärischen und luftfahrttechnischen Beschränkungen sowie fehlendem Zugriff auf die Fläche nicht umgesetzt werden konnten. Dies verringert das verfügbare Flächenangebot deutlich.

Vereinfachung für Kleinwindkraftanlagen (Planungsrecht, Baurecht und Immissionsschutz)

Die ersten Erkenntnisse legen nahe, dass die aktuelle Flächensituation, einschließlich der noch in Planung befindlichen Bereiche, nicht genügt, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Um 71 GW zu installieren, sind 3.000 km² an Fläche erforderlich, was einem Zuwachs von 1.875 km² gleichkommt. Für das 80 GW-Ziel müsste der Flächenanteil von 0,52% auf 0,9% angehoben werden. Um die Klimaneutralität zu erfüllen, müssten in der langfristigen Perspektive rund 2% der Landfläche der Windenergiegewinnung dienen, wie in den Langzeitszenarien des BMWK und im Green Supreme-Szenario des UBA projiziert.

Die Größe des benötigten Areals für eine durchschnittliche Windkraftanlage variiert je nach ihrer Größe und Leistung. Üblicherweise beansprucht eine moderne Windkraftanlage mit 2-3 Megawatt (MW) Leistung eine Fläche zwischen 0,5 und 1 Hektar, um ausreichend Platz zwischen den Anlagen sicherzustellen und optimale Windbedingungen zu nutzen. Abstände und Flächenbedarf können sich allerdings je nach regionalen Bedingungen und Vorschriften unterscheiden.

Im Vergleich zu Solaranlagen belegt diese Art von Windkraftanlage deutlich weniger Raum, um vergleichbare oder sogar höhere Leistungen zu liefern. Das Fundament misst nur acht Meter im Durchmesser und stört den Ackerbau kaum. Erntemaschinen können problemlos in unmittelbarer Nähe zum Windrad operieren, wobei ein Sicherheitsabstand von 50 Metern zu Gebäuden eingehalten werden sollte. Mit ihrer geringen Höhe von unter 50 Metern wird die Kleinwindanlage als Zubau betrachtet und unterliegt somit nicht den regionalen Planungs- oder Nutzungsvorgaben. Das bedeutet, sie kann auf Unternehmensgrundstücken in gewerblichen und gemischten Bereichen sowie auf landwirtschaftlichem Land außerhalb von Prioritätszonen aufgestellt werden. Die Genehmigung dieser Windkraftanlage ist relativ einfach und benötigt lediglich eine Baugenehmigung, vergleichbar mit dem Bau einer Lagerhalle (blau gestrichelt im untenstehenden Bild). In der Regel dauert die Genehmigung zwischen drei und fünf Monaten, was wesentlich schneller ist als das umfassende Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bei großen Windturbinen (rot gestrichelt im untenstehenden Bild).

Fundament

Das Fundament einer Windkraftanlage spielt eine zentrale Rolle in der Konstruktion, da es die Anlage am Boden befestigt und das Gewicht des Turms sowie der Rotorblätter stützt.

Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, die je nach Standort und Größe der Windkraftanlage verwendet werden, wie z.B.

Flachgründungen,

Tiefgründungen oder

Schwergewichtsgründungen.

Die Größe und Höhe einer Windkraftanlage bestimmen maßgeblich die Art des Fundaments und beeinflussen damit auch den Kostenanteil des Fundaments an den Gesamtkosten. Größere und höhere Windkraftanlagen erfordern in der Regel stabilere Fundamente, um die Sicherheit zu garantieren. Mit zunehmendem Gewicht der Anlage steigt die erforderliche Tragfähigkeit des Fundaments.

Die Beschaffenheit des Bodens ist ein weiterer zentraler Aspekt bei der Fundamentplanung. Schwacher Boden könnte eine tiefe Gründung erfordern, um das Gewicht der Anlage sicher zu tragen. Daher ist eine gründliche Bodenprüfung notwendig, um das passende Fundament für den jeweiligen Standort zu wählen.

Der Kostenanteil des Fundaments hängt von der Größe der Windkraftanlage und dem Standort ab, wobei das Fundament in der Regel etwa 10-15% der Gesamtkosten einer Anlage beträgt. Dieser Prozentsatz kann jedoch je nach Fundamenttyp, Bodenqualität und lokalen Bauvorschriften variieren.

Zusammenfassend spielt das Fundament einer Windkraftanlage eine zentrale Rolle, da es sowohl die Sicherheit als auch einen beträchtlichen Kostenfaktor darstellt. Deshalb ist die genaue Planung und Umsetzung des Fundaments für den erfolgreichen Betrieb der Windkraftanlage unerlässlich.

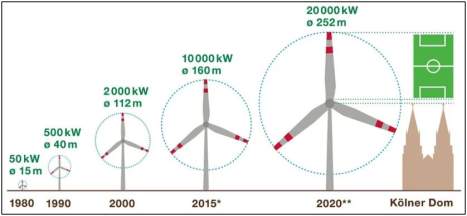

Die Windräder sind moderner geworden

Windkraftwerke werden größer.

Durch technologische Weiterentwicklungen haben sich die Störungen für Menschen durch Windenergieanlagen erheblich verringert. Licht- und Lärmemissionen lassen sich heute effizienter steuern. Dabei legt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) Immissionsrichtwerte für verschiedene Gebietstypen fest, die von den Genehmigungsbehörden eingehalten werden. Moderne Anlagen verursachen dank größerer Entfernungen zu Wohngebieten und dem Einsatz von matten, nicht reflektierenden Farben keine Lichtemissionen wie Schattenwurf und Diskoeffekt mehr. Ab einer Höhe von 100 Metern reduzieren synchronisierte und sichtweitenregulierte Befeuerungen die luftfahrtrechtlichen Hinderniskennzeichnungen. Maßnahmen wie Rotorblattheizungen oder automatische Abschaltungen bei Eisbildung verringern das Risiko von Eiswurf. Um negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu minimieren, ist eine sorgfältige Auswahl von Windenergiestandorten essentiell. Für diese Zwecke eignen sich bereits beanspruchte Flächen wie Infrastrukturtrassen am besten. Wichtige Naturschutzbereiche wie Naturschutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope sollten nicht für Windenergieanlagen genutzt werden. Bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen ist der Schutz von Natur, insbesondere von Vogel- und Fledermausarten, zu berücksichtigen. Forscher arbeiten intensiv daran, Lösungen zu finden, um Konflikte zwischen Windenergienutzung und Naturschutz zu vermeiden, indem sie Aspekte wie Brutstätten, Nahrungshabitate oder Flugrouten in ihre Überlegungen einbeziehen.

Absolute und kumulierter Zuwachs an Windkraftanlagen

In den 1980er Jahren betrugen die Kosten für landgestützte Windenergieanlagen rund 4000 Euro/kW. Heute liegen sie zwischen 800 und 900 Euro/kW. Allerdings haben eine wachsende globale Nachfrage, gestiegene Anforderungen an die Systemintegration und zunehmende Rohstoffkosten in den letzten Jahren die Anlagenpreise leicht erhöht.

Zu den Kosten für Turm, Rotoren und Maschinenhaus kommen zusätzliche Ausgaben für Fundamente, Netzanbindung, Zufahrtswege, Grundstück und Planung hinzu, die rund 30 Prozent der reinen Anlagenkosten ausmachen. Daher belaufen sich die Gesamtkosten für ein 2-MW-Projekt mit einer Nabenhöhe von 100 m auf etwa 3 Millionen Euro.

Bei durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeiten von 5 bis 6 m/s an der Küste und 4 bis 5 m/s (50 m über dem Boden) an guten Inlandstandorten in Deutschland liegen die Stromgestehungskosten zwischen 6 und 11 Ct/kWh.

Die zusätzlichen Investitionen für die Netzanbindung und die Gründung eines Offshore-Windparks entsprechen je nach Entfernung zur Küste und Wassertiefe dem Preis der Windenergieanlagen für Offshore-Projekte.

Kosten für Windenergieanlagen

In den 1980er Jahren lagen die Kosten für Land-Windenergieanlagen bei rund 4000 Euro/kW. Seitdem sind sie auf 800 bis 900 Euro/kW gefallen. Allerdings haben in den letzten Jahren die global wachsende Nachfrage, verbesserte Anforderungen an die Integration von Windenergieanlagen ins Stromnetz und zunehmende Rohstoffpreise die Anlagenpreise leicht erhöht.

Zu den Kosten für den Turm, die Rotoren und das Maschinenhaus kommen zusätzliche Ausgaben für das Fundament, die Netzanbindung, die Zufahrt zum Standort, das Grundstück und die Planung. Diese Ausgaben repräsentieren rund 30% der reinen Anlagenkosten. Daher betragen die Gesamtkosten für ein 2-MW-Projekt mit 100 m Nabenhöhe etwa 3 Millionen Euro.

Bei den üblichen Jahreswindgeschwindigkeiten von 5 bis 6 m/s an der deutschen Küste und 4 bis 5 m/s (50 m über dem Boden) an guten Standorten im Inland variieren die Stromgestehungskosten zwischen 6 und 11 Ct/kWh.

Bei Offshore-Windenergieanlagen entsprechen die zusätzlichen Investitionen für die Netzanbindung und die Gründung eines Offshore-Windparks, abhängig von der Entfernung zur Küste und Wassertiefe, in etwa den Kosten der Windenergieanlagen.

Windenergie auf See

Auf See ist der Wind kräftiger und beständiger als an Land, was zu einer höheren Energiegewinnung durch Offshore-Windkraftanlagen führt. Daher stellt die Offshore-Windenergie eine zentrale Technologie für eine grüne Energiezukunft dar und hat einen bedeutenden Stellenwert in der Klimastrategie der Bundesregierung.

Keine Eigenstromerzeugung durch Offshore-Anlagen

Teil eines Offshore-Windparks

Es ist aktuell unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen Windkraftanlagen auf See baut, um seinen eigenen Betrieb mit Strom zu versorgen. Solche Anlagen entsprechen auch nicht dem dezentralen Konzept dieser Beschreibung. Daher dient dieses Kapitel nur der ergänzenden Vollständigkeit und stellt keine Aufgabe für das Facility Management dar.

Die Offshore-Windenergiebranche verzeichnet seit ihrem Start signifikante Fortschritte in Technologie und Wirtschaftlichkeit. Während die durchschnittliche Leistung der bis Ende 2018 installierten Windenergieanlagen bei rund 5 MW lag, lag sie für 2018 neu installierte Anlagen bei etwa 7 MW. Für 2020 war eine Installationsleistung von rund 8-9 MW geplant, und ab 2025 sollen Windenergieanlagen mit einer Leistung von 10-12 MW auf den Markt kommen. Der wachsende Rotordurchmesser fördert diese Entwicklungen maßgeblich.

Ende 2018 gab es 22 voll einspeisende Windparks in Nord- und Ostsee. Davon befinden sich 18 Parks mit einer Gesamtleistung von 5,3 GW in der Nordsee und vier Parks mit 1,1 GW in der Ostsee. Insgesamt lieferten Ende 2018 1.305 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 6,3 GW Energie ins Netz. Diese Daten verdeutlichen, dass das im EEG 2017 und im "Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See" festgelegte Ziel der Bundesregierung für 2020 – eine installierte Leistung von 6,5 GW – fast erreicht war. Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung strebt bis 2030 eine installierte Leistung von 20 GW an.

Das "Windenergie-auf-See-Gesetz" markiert eine Systemumstellung im Ausbau der Offshore-Windenergie. Es hat das Ziel, die Windenergie auf See stetig und kostengünstig auszubauen.

Das Gesetz regelt

die Flächenvoruntersuchung und -ausweisung,

die Ausschreibungen,

die Anlagengenehmigung durch Integration von Teilen der Seeanlagenverordnung

und die Abstimmung des Offshore-Ausbaus mit der Netzanbindung.

Das Gesetz führt zentrale Aspekte der Offshore-Windenergie wie Raumordnung, Genehmigung, Vergütung und Netzausbau zusammen. Man nennt dies das "zentrale Modell", das von dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und der Bundesnetzagentur koordiniert ist. Ein Hauptbestandteil des Gesetzes ist der im Juni 2019 veröffentlichte Flächenentwicklungsplan.

Schutz vor Korrosion für Offshore-Windkraftanlagen

Offshore-Windkraftanlagen arbeiten in einer herausfordernden und korrosionsanfälligen Umgebung. Salzwasser, feuchte Luft, mächtige Wellen und extreme Temperaturen können die Bauteile und Funktionen der Windkraftanlagen beschädigen. Korrosion zählt zu den Hauptgründen für Schäden und Defekte bei Offshore-Windkraftanlagen. Ein wirkungsvoller Korrosionsschutz ist daher essenziell, um Langlebigkeit, Stabilität und Sicherheit der Anlagen sicherzustellen.

Es gibt verschiedene Methoden und Technologien für den Korrosionsschutz von Offshore-Windkraftanlagen. Einige der häufigsten sind:

Beschichtungen: Beschichtungen werden auf der Oberfläche der Anlagen aufgetragen, um sie vor Korrosion zu schützen. Hierbei handelt es sich in der Regel um mehrere Schichten, die auf die Oberfläche aufgebracht werden, um einen lückenlosen Schutz zu gewährleisten. Die Beschichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Epoxid, Polyurethan, Vinyl, Zink oder Aluminium bestehen.

Opferanoden: Opferanoden sind Materialien, die an der Windkraftanlage angebracht werden und vor Korrosion schützen, indem sie selbst korrodieren. Hierbei handelt es sich um ein Material, das ein höheres elektrisches Potential als die Struktur hat, die es schützt. Die Anode wird durch die Korrosion bevorzugt angegriffen und verhindert somit, dass die Struktur selbst korrodiert.

Kathodischer Korrosionsschutz (KKS): Der KKS ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem eine negative Spannung an der zu schützenden Struktur angelegt wird, um sie vor Korrosion zu schützen. Dies wird oft in Kombination mit Opferanoden eingesetzt, um einen umfassenden Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Verzinkung: Verzinkung ist eine Methode, bei der eine dünne Schicht aus Zink auf die Oberfläche der Anlagen aufgetragen wird, um sie vor Korrosion zu schützen. Dies kann durch Sprüh- oder Tauchverzinkung erfolgen.

Wartung: Regelmäßige Wartung der Windkraftanlage kann auch dazu beitragen, Korrosion zu vermeiden. Dies umfasst Inspektionen, Reinigung und Reparatur von Schäden.

Der Einsatz von Korrosionsschutzmaßnahmen für Offshore-Windkraftanlagen erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung. Die Kosten für die Implementierung und Wartung von Korrosionsschutzmaßnahmen können hoch sein, aber die Vorteile einer längeren Lebensdauer und höheren Verfügbarkeit der Anlagen überwiegen in der Regel die Kosten.

Korrosionsschutzsystem nach Sönke Siegfriedsen (patentiert): Hierbei handelt es sich um ein Korrosionsschutzsystem, bei dem Außenluft in die Windkraftanlage gesaugt wird, gefolgt von einer Luftaufbereitung, die Salz und andere Partikel herausfiltert. Die aufbereitete Luft sammelt sich im Inneren des Turms und erzeugt einen Überdruck, der verhindert, dass unbehandelte Außenluft in das Gerät eindringt. Für den ständigen Überdruck ist laufend Energie nötig.

Man sollte ebenfalls berücksichtigen, dass der Korrosionsschutz nicht nur für die Bauteile der Windkraftanlage essenziell ist, sondern auch für den Schutz der Mitarbeiter, die dort tätig sind. Korrosion kann zu gefährlichen Arbeitsumständen beitragen und somit das Wohl und die Sicherheit des Personals beeinträchtigen.